「狂気の破壊が全体主義の名の下に行われようと、自由や民主主義という神聖な名の下に行われようと、死者や孤児、家を失った人々にとっては何の違いもない」

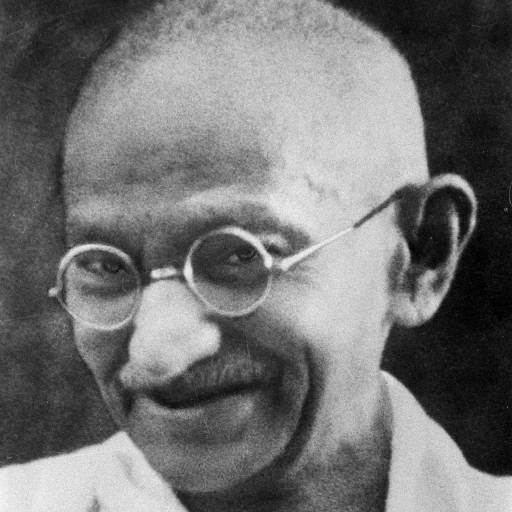

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“What difference does it make to the dead, the orphans, and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?”

日本語訳

「狂気の破壊が全体主義の名の下に行われようと、自由や民主主義という神聖な名の下に行われようと、死者や孤児、家を失った人々にとっては何の違いもない」

解説

この名言は、暴力と破壊の無意味さを強調し、それがどのような大義名分のもとで行われたとしても、その被害は同じであると訴えている。 ガンディーは、戦争や暴力が正義や自由の名の下に行われても、犠牲になるのはいつも無実の人々であることを痛烈に批判している。彼は、暴力が正当化されることは決してなく、どのような政治的目的や理念であっても、その結果として人々が苦しむならば、それは避けるべきだと考えた。

この考えは、ガンディーの非暴力主義の核心にある。 彼は、平和的手段でのみ正義が達成されるべきだと主張し、暴力は人々の命や尊厳を奪うだけで、真の平和や幸福をもたらすことはないと信じていた。彼の時代には、全体主義的な体制や自由主義国家が互いに対立し、大規模な戦争が繰り広げられていたが、ガンディーはどちらの側であっても暴力の被害者は変わらないという現実を指摘していた。

現代社会においても、この名言は重要なメッセージを伝えている。 世界中で様々な名目の下で暴力や紛争が繰り返されているが、ガンディーの言葉は、暴力による解決が本質的に誰も救わないことを思い起こさせる。たとえば、テロリズムや戦争が「正義」や「自由」を掲げて行われることがあるが、被害に遭うのは常に一般市民であり、その苦しみはどんな理論やイデオロギーによっても正当化できない。

私たちにできることは、非暴力の解決策を探る努力を怠らないことである。 対立があるときこそ対話や理解が必要であり、破壊ではなく協力によって平和を築く方法を見つけるべきだという教えをガンディーは私たちに残している。この名言は、戦争や暴力の根本的な無意味さを考えるきっかけを与え、世界における真の平和のあり方を見つめ直すよう促している。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?