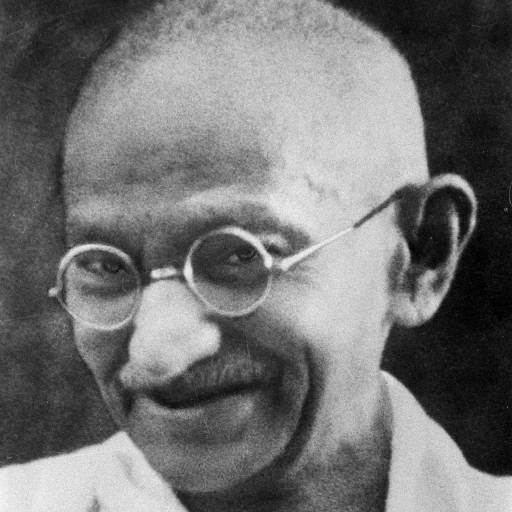

「誤りはどれほど広められても真実にはならないし、誰も認めなくても真実は誤りにはならない」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.”

日本語訳

「誤りはどれほど広められても真実にはならないし、誰も認めなくても真実は誤りにはならない」

解説

この名言は、真実の普遍性と、誤りがどれほど拡散されても真実にはなり得ないという強いメッセージを含んでいる。 マハトマ・ガンディーは、真実を守り続けることの重要性を説いてきた。この言葉は、誤った情報や偏見が広く信じられるようになっても、その内容が正しいとは限らないという現代にも通じる教訓を与える。さらに、真実が一時的に認められなくても、その価値が損なわれることはないと語っている。

ガンディーの時代にもこの考えは極めて重要だった。 彼は植民地支配の不正や暴力的な圧政に対して、真実に基づく正義を主張し続けた。多くの人が権力や世論に惑わされる中で、ガンディーはその信念を曲げなかった。彼の非暴力運動は、真実の力がいかに大きな影響をもたらすかを証明するものだった。

この言葉は現代の情報社会にも当てはまる。 インターネットやソーシャルメディアでは、誤った情報が急速に広まることがある。フェイクニュースやデマは、人々に誤解を与える危険性を持っているが、その広がりが事実を意味するわけではない。一方で、目立たない真実であっても、その価値は失われない。たとえば、科学的な発見や正義を求める声が一時的に無視されても、長い目で見ればその重要性が認識されることがある。

真実を守るには勇気が必要だが、その報酬は大きい。 社会的な圧力や大衆の意見に惑わされず、真実に基づいて行動することは、個人の倫理や信念を高めるだけでなく、長期的に見ると多くの人々のためになる。このようにして、真実は時を超えて生き続けるのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?