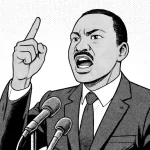

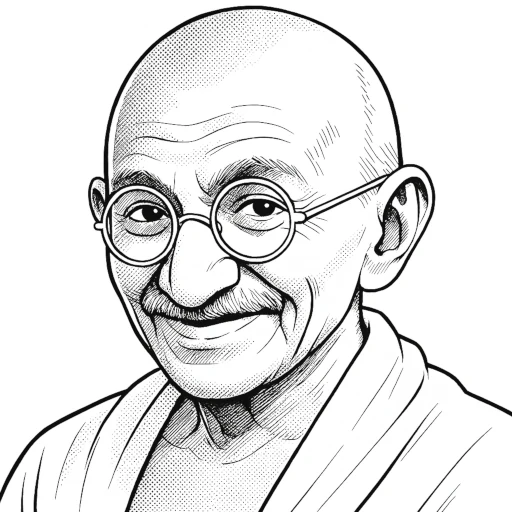

「目には目をでは、世界中が盲目になるだけだ」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

英文

”An eye for an eye only ends up making the whole world blind.”

日本語訳

「目には目をでは、世界中が盲目になるだけだ」

解説

この名言は、報復によっては真の正義も平和も得られず、むしろ全体を破滅へと導くというガンディーの非暴力哲学を端的に表したものである。古代の報復原理「目には目を、歯には歯を(lex talionis)」に対する明確な批判であり、一方が他方に害を加えるたびに、それに応じて復讐が繰り返されれば、やがて誰も目を持たない世界が残るという寓意的警告が込められている。

ガンディーは、個人間でも国家間でも、暴力や復讐の連鎖は終わりのない苦しみを生むだけであると確信していた。彼の非暴力運動は、相手の加害性に同じ方法で報いるのではなく、道徳的優位と忍耐によって敵意を解体しようとする試みであり、それは倫理と戦略の両面から成り立っていた。

現代においてもこの名言は、戦争、テロ、報復的制裁などが繰り返される世界において、真の解決は暴力に対する非暴力、憎しみに対する和解によってしか得られないというメッセージを伝えている。正義は怒りの中にではなく、思いやりと自己抑制の中にこそ宿るというこの言葉は、非暴力の理念を超えて、人間社会の持続的な倫理基盤のあり方を指し示している。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「ガンディー」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い