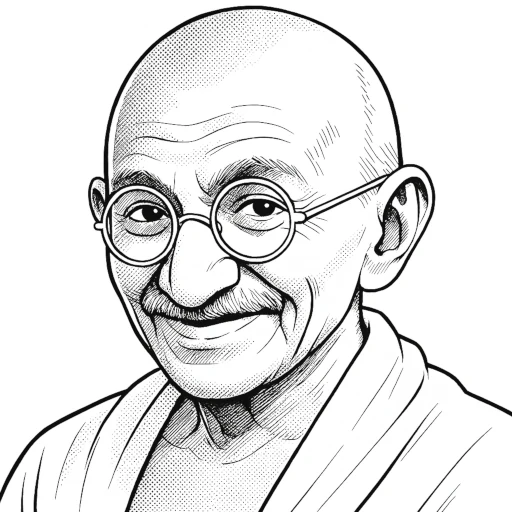

マハトマ・ガンディー

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

人物像と評価

マハトマ・ガンディーは、20世紀インドの独立運動を非暴力と真理の理念によって導いた政治指導者であり、「インド独立の父」と称される存在である。

南アフリカでの人種差別体験を経て、インドではサティヤーグラハ(真理の把持)と非暴力抵抗を掲げ、塩の行進など象徴的行動を通じて民衆を動員した。

宗教・階級を超えた団結を訴え、植民地支配に対抗する道徳的正当性を国際的にも示した。

1948年、宗教的狂信者によって暗殺されたが、その思想は世界の市民運動や人権闘争に大きな影響を与え続けている。

引用

- 「宗教とは心の問題である。いかなる肉体的な不便も、自らの宗教を捨てる正当な理由にはなり得ない」

- 「自由はどんな代償を払っても高くはない。それは生命の息吹である。生きるために、どんな代償を人は惜しむだろうか」

- 「平和そのものが報いである」

- 「愛が与える正義は降伏であり、法が与える正義は罰である」

- 「誤りは、どれほど広く伝えられても真実にはならず、真実は、誰にも見られなくても誤りにはならない」

- 「この世にはあまりにも飢えた人々がいて、神は彼らにとってパンの姿でしか現れ得ない」

- 「私は、避け方を学ぶ前に、できる限りの悪を行うのか。悪を避けるには、それを知っているだけでは不十分なのか。そうであるならば、私たちは悪を手放せないほど愛していると正直に認めるべきだ」

- 「私は未来を予見したくはない。私が気にかけるのは現在を大切にすることだ。神は私に、次の瞬間を支配する力を与えていない」

- 「弱い人間が正しくあるのは偶然であり、強くて非暴力の人間が不正を犯すのは偶然である」

- 「宇宙には秩序があり、存在し生きるすべてのものを支配する不変の法則がある。それは盲目的な法則ではない。なぜなら、盲目的な法則が生きとし生けるものの行動を支配することはできないからだ」

- 「優しさ、自己犠牲、寛大さは、いかなる人種や宗教の専有物でもない」

- 「私は人々の善い資質だけを見るようにしている。自分が無謬でない以上、他人の欠点を詮索するつもりはない」

- 「祈りは年老いた女性の退屈しのぎではない。正しく理解し応用すれば、それは最も強力な行動の手段である」

- 「最高を目指して無限に努力することが人間の務めであり、それ自体が報いである。他のすべては神の手に委ねられている」

- 「真実は、正しい大義を損なうことは決してない」

- 「私の宗教は真実と非暴力に基づいている。真実こそが私の神であり、非暴力はその神を実現するための手段である」

- 「戦争において道徳は禁制品である」

- 「性行為が睡眠や食事のように不可欠な独立した機能であると信じるのは、無知の極みだと私は思う。ゆえに、私はこれ以上子どもを望まなかったことから、自制に努め始めた。しかし、その努力には終わりなき困難が伴った」

- 「全能なる神の御前では、人はその行為によってではなく、意図によって裁かれる。神だけが我々の心を読み取ることができるからである」

- 「世界には人間の必要を満たすだけのものは十分にあるが、貪欲を満たすだけのものはない」

- 「私は、人間の心や社会が社会的・政治的・宗教的といった水も漏らさぬ密閉区分に分かれているとは思わない。これらはすべて相互に作用し合っているのだ」

- 「もし心の中に暴力があるのなら、非暴力という外套で無力さを隠すよりも、暴力的である方がましだ」

- 「分離は悪しきことだ。しかし過去は過去として受け入れるしかない。我々は未来に目を向けるだけだ」

- 「たった一つの行いで一つの心に喜びを与えることは、千の頭が祈りに頭を垂れることよりも価値がある」

- 「私は1906年に独身の誓いを立てた。それまで妻にその考えを打ち明けていなかったが、誓いを立てる時にだけ相談した。彼女には異論はなかった」

- 「信仰は…理性によって支えられなければならない…盲目的になった信仰は、死んだも同然である」

- 「臆病者は愛を示すことができない。愛は勇者だけに許された特権である」

- 「暴力的な人間が歴史の中で一人残らず死に絶えた例は知られていない。彼らはある程度までは死ぬが、それで終わりにはならない」

- 「排他的であろうとする文化は、生き延びることができない」

- 「常識とは、適切なバランス感覚が具現化したものである」

- 「純金に金箔を施すことはできるかもしれない。しかし、自分の母をこれ以上美しくできる者がいるだろうか」

- 「非暴力は私の信仰の第一条であり、信条の最後の条項でもある」

- 「穏やかな方法で、あなたは世界を揺り動かすことができる」

- 「自らの宗教とは、結局のところ、自分自身と創造主との間の問題であり、他の誰のものでもない」

- 「もしこの世界に本当の平和を教えたいのなら、そして戦争に対して本当の戦いを挑みたいのなら、私たちは子どもたちから始めなければならない」

- 「力とは肉体的な能力から生まれるのではない。それは、不屈の意志から生まれるのだ」

- 「幸福とは、自分が考えること、語ること、行うことが調和している状態である」

- 「無私の奉仕の精神において、自然が女性に与えたものに匹敵することを、男性は決して成し得ない」

- 「私は、他の凡人と同じように過ちを犯し得る、ごく普通の人間であると自認している。しかし、自分の誤りを認め、それを正すだけの謙虚さは持ち合わせているつもりだ」

- 「心からの信念に基づく『ノー』は、ただ人を喜ばせるため、あるいは面倒を避けるために言われる『イエス』よりも価値がある」

- 「あなたがすることのほとんどは重要ではない。しかし、それをすることが重要なのだ」

- 「信仰とはつかみ取るものではなく、成長の中で到達する状態である」

- 「誓いとは、純粋に宗教的な行為であり、激情の中で立てられるものではない。それは、清められた静かな心で、神を証人としてのみ立てられるものだ」

- 「真理の追求は、相手に対する暴力を許さない」

- 「行動は優先順位を表す」

- 「私は国民服を着る。それが最も自然であり、最もインド人にふさわしいからだ」

- 「力には二つの種類がある。一つは罰への恐れによって得られるものであり、もう一つは愛の行為によって得られるものだ。愛に基づく力は、罰への恐れから生まれる力よりも、千倍も効果的で永続的である」

- 「私は、武器を持たずに死ぬことを恐れぬ者こそが、最も強い兵士であると信じている」

- 「私たちは侮辱には寛容で応えるべきである。人間の本性とはそういうもので、怒りや罵りにまったく反応しなければ、それに耽る者もやがて飽きてやめるものだ」

- 「人間の本性は、本質的に悪ではない。獣性でさえも、愛の力には屈することがある。人間の本性に絶望してはならない」

- 「行動は、人間の本能的傾向にとって、思考と同じくらい不可欠である」

- 「私は世界の中で、取り巻く闇の中を、光を求めて手探りで進んでいる」

- 「私は、他の誰と同じように過ちを犯し得る、ごく普通の人間であると自認している。しかし、自分の誤りを認め、それを正すだけの謙虚さは持ち合わせているつもりだ」

- 「たとえ一人きりの少数派であっても、真実は真実である」

- 「常に、思考と言葉と行動の完全な調和を目指しなさい。常に、思いを清めることを目指しなさい。すべてはうまくいくようになるだろう」

- 「思慮あるインド人すべてにとって、結婚しないことは義務である。どうしても結婚せざるを得ない場合でも、妻との性行為は慎むべきである」

- 「人類が絶滅する方がましだ――神の最も高貴な創造物である女性を、我々が欲望の対象に貶め、獣以下の存在になるくらいなら」

- 「私たちが最も早く正義を勝ち取る方法は、相手に正義を与えることである」

- 「ひとたびその人の動機に疑いが生じると、その人の行動すべてが汚れて見えるようになる」

- 「肉欲にとらわれた者は、道を失っている」

- 「かつて私は本気でキリスト教に改宗することを考えたことがある。虐げられたり打たれたりしても報復せず、むしろもう一方の頬を差し出すように教えたキリストの、あの優しく赦しに満ちた姿――私はそれを、完全な人間の美しい模範だと思った」

- 「一オンスの実践は、何トンもの説教に勝る」

- 「私たちは、言葉や文章によって改宗を促す必要はない。本当にそれができるのは、私たち自身の生き方によってだけである。私たちの人生を、誰もが読める開かれた書物としよう」

- 「私の許可なしに、誰も私を傷つけることはできない」

- 「祈りとは、自分の無価値さと弱さを告白することである」

- 「感覚による知覚は、いかに真実らしく見えても、しばしば誤っていたり、人を欺くものである。感覚を超えたところにある悟りには誤りがなく、それは外的な証拠によってではなく、神の真の臨在を感じた者の変わった行動と人格によって証明される」

- 「精神的な関係は、肉体的な関係よりもはるかに尊い。精神性を伴わない肉体的な関係は、魂なき身体にすぎない」

- 「祈りは朝を開く鍵であり、夜を閉ざす閂である」

- 「相互依存は、自立と同じくらい人間の理想であるべきであり、またそうでなければならない。人間は社会的存在なのだから」

- 「私は、世界のあらゆる偉大な宗教の根本的な真理を信じている」

- 「真理は本来自明なものである。それを取り巻く無知の蜘蛛の巣を取り払えば、たちまち明らかに輝き出す」

- 「望む者すべてが内なる声を聞くことができる。それは誰の中にもある」

- 「誰もが、自分自身の光に従って神に祈る」

- 「愛があるところには、神もまたいる」

- 「祈りとは、願い事ではない。それは魂の渇望であり、自らの弱さを日々認めることだ。祈りにおいては、言葉なき心を持つ方が、心なき言葉を持つよりもよい」

- 「誤る自由を含まない自由に、持つ価値はない」

- 「東洋と西洋の結びつきを、私は心から歓迎する――それが暴力によらないものであるならば」

- 「狂気の破壊が全体主義の名の下に行われようと、自由や民主主義という神聖な名の下で行われようと、それが死者や孤児、家を失った人々にとって何の違いがあるというのか」

- 「宗教が政治と無関係だと言う者は、宗教が何であるかを知らないのだ」

- 「非暴力とは心の性質であり、理性に訴えることで得られるものではない」

- 「私は、邪悪な遺産の影響を乗り越える子どもたちを実際に見てきた。それは、純粋さが魂の本質的な属性であるためである」

- 「果たすべき義務から生まれない権利には、持つに値する価値はない」

- 「人が自分以外の身体に生きることを望まないように、どれほど高貴で偉大であろうとも、他の国の支配下で生きることを国々は望まない」

- 「あなたがこの世界に望む変化に、あなた自身がならなければならない」

- 「誰もが殉教者の死を迎える勇気を持とう。しかし、誰ひとりとして殉教を欲してはならない」

- 「目には目をでは、世界中が盲目になるだけだ」

- 「真理は、大衆の支持がなくとも立ち続ける。それは自らにおいて存立している」

- 「悪を避けるには、それを知っていれば十分ではないのか? もしそうでないのなら、私たちは悪をあまりに愛していて捨てられないのだと、正直に認めるべきだ」

- 「本当の富とは健康であって、金や銀のかけらではない」

- 「怒りは非暴力の敵であり、誇りはそれを呑み込む怪物である」

- 「不当な法律それ自体が、一種の暴力である。その法律に違反したことによる逮捕は、さらに大きな暴力である」

- 「私は世界に教えるための新しいことなど何も持っていない。真理と非暴力は、山々と同じくらい古くからあるものだ。私がしたことは、それらをできる限り大きな規模で試みてみただけである」

- 「人は、質素な生活と高尚な思索という理想を追うことから離れる。その瞬間とは、日々の欲望を増やそうとする時である。本当の幸福は、実のところ満足の中にある」

- 「良心の問題においては、多数決の法則に居場所はない」

- 「道徳は万物の基礎であり、真理はすべての道徳の本質である」

- 「私は死ぬ覚悟はできている。しかし、殺す覚悟ができている大義など一つもない」

- 「私は謙虚ではあるが、真理をひたすら求める者である」

- 「怒りを完全に心から追い払うことは難しいということは、私もわかっている。それは純粋に自分自身の努力だけで達成できるものではなく、神の恵みによってのみ可能である」

- 「悪に協力しないことは、善に協力することと同じくらいの義務である」

- 「人生の主な目的は、正しく生き、正しく考え、正しく行動することである。心が苦しむのは、私たちが身体のことばかりに心を奪われたときである」

- 「人間はその思考の産物にすぎず、何を考えるかによってその人が決まる」

- 「私は女性を、奉仕と犠牲の精神の生きた具現として崇拝してきた」

- 「弱い者は決して許すことができない。許しとは強い者の特性である」

- 「誰もが自分の内側から平和を見出さねばならない。そして本物の平和とは、外的な状況に左右されないものでなければならない」

- 「神、すなわち真理は、私にとって何物にも代えがたい宝であった。願わくば、それが私たちすべてにとってもそうであるように」

- 「貧困は最も悪質な形の暴力である」

- 「協力が義務であるならば、私は、ある条件の下では非協力も同様に義務であると考える」

- 「原則とは完全性の表現であり、私たちのような不完全な存在は完全を実践できないため、私たちは常にそれを妥協するための限界を工夫している」

- 「たとえ全世界が神を否定しようとも、神は存在する。真理は、たとえ公の支持がなくとも立ち続ける。それは自らによって成り立つものだからだ」

- 「神を喜ばせるのは、私たちの仕事の量ではなく、その質である」

- 「健全な不満は、進歩の前奏である」

- 「私たちが実際にしていることと、私たちができるはずのことの間にある差――それだけで世界のほとんどの問題は解決できるだろう」

- 「パレスチナがアラブ人のものであるのは、イングランドがイングランド人のものであり、フランスがフランス人のものであるのと同じ意味においてである」

- 「もし私にユーモアの感覚がなかったら、とっくの昔に自殺していただろう」

- 「愛のあるところにこそ、命がある」

- 「世界のすべての宗教は、他の点では異なるかもしれないが、この世に生きるものは真理だけであると一致して宣言している」

- 「神は知性によって理解されるものではない。知性はある程度まで人を導くが、それ以上は進めない。それは信仰と、そこから得られる体験の問題である」

- 「もし神への信仰がなかったら、私はとっくに狂人になっていただろう」

- 「私たちに私的な意見があるのは当然だが、それが心と心の触れ合いを妨げる理由になるだろうか」

- 「考える術を知っている者には、教師は必要ない」

- 「私がこの世で唯一受け入れる専制者は、内なる静かな声だけである」

- 「自尊心には一切の配慮というものが存在しない」

- 「最も高貴な奉仕とは、それ自体のために行われる奉仕である」

- 「何かを信じながら、それに従って生きないのは不誠実である」

- 「まったく無垢なひとりの人間が、敵を含む他者のために自らを犠牲として捧げ、世界の贖いとなった。それは完全なる行為であった」

- 「私の人生そのものが、私のメッセージである」

- 「人類への信頼を失ってはならない。人類は大海であり、そのうちの数滴が汚れていても、大海全体が汚れているわけではない」

- 「物質的な快適さの増加は、一般的に言って、道徳的成長にいかなる形でも寄与しない」

- 「摂理はすべてのことに定められた時を持っている。私たちにできるのは結果を命じることではなく、努力することだけである」

- 「非暴力は人類が用いることのできる最も偉大な力である。それは、人間の知恵によって考案された最強の破壊兵器よりも強力である」

- 「喜びなくして行われる奉仕は、奉仕する者にも、される者にも何の助けにもならない。しかし、喜びの精神で行われる奉仕の前では、他のあらゆる快楽や財産は無に等しい」

- 「君たちは私を鎖で縛ることも、拷問することも、この身体を滅ぼすことさえもできるだろう。しかし、私の精神を閉じ込めることは決してできない」

- 「過ちの告白は、汚れを掃き清めて表面をより明るく、より澄んだものにする箒のようなものだ。私は告白によって強くなれると感じる」

- 「誠実な意見の対立は、しばしば進歩の良い兆候である」

- 「人の自然な自由を奪い、日常的な生活の快適さを否定することは、身体を飢えさせることよりも悪い。それは、身体に宿る魂を飢えさせることである」

- 「不寛容そのものが一種の暴力であり、真の民主主義精神の成長を妨げる障害である」

- 「民主主義の精神とは、形式を廃止することで調整できるような機械的なものではない。それには心の変化が必要である」

- 「不寛容は、自らの主張に対する信頼の欠如を露呈するものである」

- 「信条とは、人が気ままに着たり脱いだりできる衣服のような単純なものなのだろうか? 信条とは、人々が何世代にもわたって生き続けるためのものである」

- 「満足は達成の中にあるのではなく、努力の中にある。全力の努力こそが完全な勝利である」

- 「西洋文明についてどう思うか? それはとても良い“考え”だと思うよ」

- 「人間は自らの運命をつくる存在だと言われる。それは部分的には真実である。人は、自らの運命をつくることができる――ただし、それは偉大なる力によって許される範囲においてである」

- 「国家の偉大さは、その国で動物がどのように扱われているかによって判断できる」

- 「人が自らの宗教の核心に達すれば、他の宗教の核心にも到達したことになる。神はただ一つであり、そこへ至る道は多く存在する」

- 「魂の力は、肉体を制するほどに比例して強くなる――これが私の揺るぎない信念である」

- 「夕日の驚異や月の美しさに心を奪われるとき、私の魂は創造主への礼拝の中で広がっていく」

- 「イエスは理想的で素晴らしい存在だ。しかし、あなたたちキリスト教徒は、彼のようではない」

- 「イギリスによるインド統治の数ある悪行の中でも、一つの民族全体から武器を奪った行為は、歴史上最も暗黒なものとして記憶されるだろう」

- 「健全な教育を築くために不可欠な唯一の条件は、個人生活の純粋さである」

- 「私たちが神を千の名で呼んでも、その神は私たちすべてにとって一つで同じ存在である」

- 「現実の諸問題に目を向けず、それを解決しようとしない宗教は、もはや宗教ではない」

- 「使命への消えることのない信念に燃える、少数の決意ある魂が、歴史の流れを変えることができる」

- 「すべての宗教の教義は、この理性の時代において、理性と普遍的同意という試金石にさらされなければならない」

- 「栄光は目標を達成することにあるのではなく、その目標に向かって努力することにある」

- 「神はときに、祝福しようとする者を極限まで試されることがある」

- 「すべての妥協は、譲り合いを基礎として成り立つ。しかし、根本的な事柄については譲り合いなどあり得ない。根本における妥協は降伏である。そこには譲るだけで、受け取るものが何もないからだ」

- 「犠牲の法則は、世界中どこでも同じである。真に効果を持つためには、それは最も勇敢で、最も清らかな者の犠牲を要求する」

- 「人生には、ただその速度を上げる以上の意味がある」

- 「自分の友に親しみを持つのはたやすい。しかし、自分を敵と見なす者と友になることこそが、真の宗教の真髄である。それ以外は単なる取引にすぎない」

- 「完全に善でない原則に、原則と呼ぶに値するものなど存在しない」

- 「理性に訴えず、道徳と矛盾するいかなる宗教的教義も、私は拒否する」

- 「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」

- 「すべての宗教の本質は一つである。異なるのはそのアプローチにすぎない」

- 「進歩的な社会においては、常に政策こそが人間よりも優先されるべきである。というのも、人間はあくまでその実現のために働く不完全な手段にすぎないのだから」

- 「誰もが毎日の祈りの結果として、自らの人生に何か新たなものを加えていることに気づいてほしい。それは、他の何ものにも代えがたいものである」

- 「信仰を豊かで確かな体験へと変えるには、倦まずたゆまぬ努力という代償を支払わねばならない」

- 「自らの賢さを過信するのは賢明ではない。最も強い者も弱くなり得るし、最も賢い者も誤ることがあると気づかされるのは健全なことである」

- 「私の宗教は、取り除くことのできない苦しみがあるときには、断食し祈るべきだと教えている」

- 「かつてリーダーシップとは筋力を意味したのかもしれない。しかし今日では、人とうまくやっていくことを意味する」

- 「偉大な決意を成し遂げられるのは、揺るぎない信仰と神への畏れを抱く者だけである」

- 「絶え間ない発展こそが人生の法則であり、一貫して見せようとして常に自らの教義に固執する人間は、やがて偽りの立場に追い込まれる」

- 「非暴力とは、気まぐれに着たり脱いだりする衣服ではない。それは心に根ざすものであり、私たちの存在と切り離せない一部でなければならない」

- 「人間は、必要とあらば兄弟の手によって命を落とす覚悟を持つことでのみ自由に生きるのであって、決して人を殺すことによって自由を得るのではない」

- 「人間の声が届く距離は、良心という静かで小さな声が届く距離には及ばない」

- 「非暴力には二重の信仰が必要である。神への信仰と、人間への信頼である」

- 「頭を守るために腹這いになって生き延びるより、頭を打ち砕かれ包帯を巻いてでも、胸を張って立つ方が、いつだってよい」

- 「非暴力は信条である」

- 「知性の涵養は、心に従属すべきである」

- 「私が暴力に反対するのは、それが一見善をもたらすように見えても、その善は一時的なものであり、暴力がもたらす悪は永続的だからである」

- 「裁判所よりも高位にある法廷がある――それは良心の法廷である。それは他のすべての法廷に優越する」

- 「道徳的権威は、それを握り続けようとする努力によって保たれるものではない。それは求めずとも自然に生まれ、努力せずとも保たれる」

- 「私たちはつまずき、倒れることがあるかもしれない。しかし再び立ち上がるだろう。戦いから逃げなかったということだけで、十分なのだ」

- 「祈りにおいては、言葉のない心のほうが、心のない言葉よりもまさっている」

- 「人が偉大になるのは、まさに彼がどれほど他者の幸福のために尽くすかの度合いによって決まる」

- 「善良な人間とは、すべての生きとし生けるものの友である」

- 「宗教は命よりも重い。たとえ哲学的な比較において低く評価されるとしても、その人にとって自らの宗教こそが最も真実なものであることを忘れてはならない」

- 「あなたの行うことは取るに足らないように思えるかもしれない。だが、それを行うことこそが何よりも重要なのだ」

- 「恐れには役立つ面があるが、臆病には何の価値もない」

- 「非暴力と真理は切り離すことができず、互いに前提として成り立っている」

- 「心配ほど身体を消耗させるものはない。そして神への信仰を持つ者であれば、何ごとについても心配することを恥じるべきである」

- 「他人を辱めることで自分が栄誉を得たと感じられるというのは、私には常に謎である」

- 「暴力的な手段によって得られるのは、暴力的な自由にすぎない。それは世界にとっても、インド自身にとっても脅威となるだろう」

- 「女性の本当の装飾は、その人格と純潔である」

- 「自制と礼節が力に加わるとき、その力は誰にも抗しがたいものとなる」

- 「国の文化は、その民の心と魂の中に宿る」

- 「人が無力であることに依存した道徳には、称賛に値するものはほとんどない。真の道徳とは、私たちの心の純粋さに根ざすものである」

- 「私たちは、思考・言葉・行動のすべてにおいて完全に非暴力であるほど強くはなれないかもしれない。だが、非暴力を目標とし、そこに向けて力強く前進し続けなければならない」

- 「1,200万人の黒人たちは、自分たちが奴隷の子孫であることを恥じてはならない。恥ずべきは奴隷の所有者であることだ」

- 「私にとって、民意に逆らう支配者はすべて異邦人である」

- 「個人にとって真実であることは、もし人々が希望と勇気を失わずにいれば、やがて国全体にとっての真実となるだろう」

- 「自分を見つける最良の方法は、他者への奉仕の中で自分を忘れることである」

- 「政策とは変更されうる一時的な信条にすぎない。だが、それが正しいとされている間は、使徒のような熱意をもって遂行されねばならない」

- 「人間としての真の偉大さは、世界を作り変える能力にあるのではない――それは原子力時代の神話にすぎない――自らを作り変える力にこそある」

- 「死への恐れは、勇気も信仰も私たちから奪う。なぜなら、勇気の欠如は信仰の欠如に他ならないからだ」

- 「忍耐に価値があるというのなら、それは時の終わりまで持ちこたえるものでなければならない。そして生きた信仰は、最も暗い嵐の中でも持ち続けられるはずだ」

- 「怒りと不寛容は、正しい理解の敵である」

- 「資本それ自体が悪なのではない。悪いのはその誤った使い方である。資本は、何らかの形で常に必要とされるものだ」