「我々が戦争をするのは、平和の中で生きるためである」

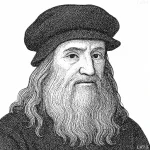

- 紀元前384年~紀元前322年

- 古代ギリシャのマケドニア出身

- 哲学者、科学者、学園「リュケイオン」設立者

英文

“We make war that we may live in peace.”

日本語訳

「我々が戦争をするのは、平和の中で生きるためである」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言はアリストテレスの政治哲学における戦争と平和の目的論的関係を示しており、暴力や軍事行為は最終目的ではなく、より高次の目的である平和のための手段であるという思想に基づいている。彼の『政治学』においては、国家の理想は単なる生存ではなく、「善く生きる」こと、すなわち徳に満ちた平和的な社会の実現であるとされている。

ここでの戦争は、正義のために行われるものでなければならず、征服や支配そのものを目的とする戦争は誤った在り方であるとアリストテレスは批判している。つまり、正当な戦争は市民の安全や秩序を守り、最終的に理想的な共同生活(ポリス)を維持するための防衛的・回復的な手段に限定される。

現代においても、「平和のための武力」や「正義の戦争」という議論は国際政治において重要なテーマであり続けている。この名言は、力の行使は目的ではなく、倫理的・政治的理想を守るための必要悪であるという視点を提供し、暴力の正当化に対する厳しい倫理的制約の必要性を私たちに思い起こさせる。

「アリストテレス」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!