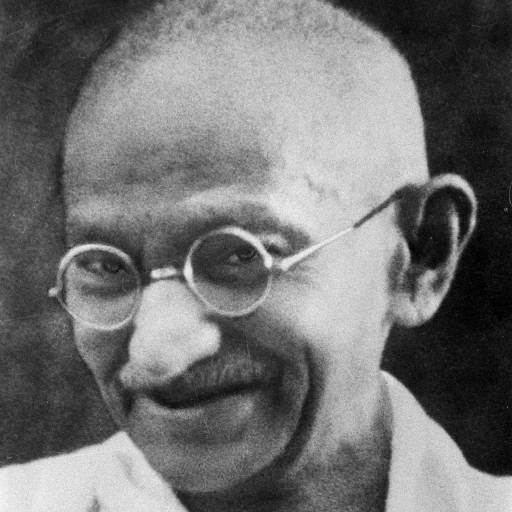

「排他的であろうとする文化は生き残ることができない」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“No culture can live if it attempts to be exclusive.”

日本語訳

「排他的であろうとする文化は生き残ることができない」

解説

この名言は、文化の成長と存続における多様性と包括性の重要性を説いている。 マハトマ・ガンディーは、文化が発展し続けるためには他の文化と交流し、互いに学び合うことが必要だと考えていた。彼は、人間社会が多様な要素を受け入れ、共存することで、より強く豊かなものになると信じていた。排他的な姿勢は、文化の停滞や衰退を招く恐れがあるというのが、彼の主張である。

この考え方は、ガンディーがインドの独立運動を導いた際にも見られた。 インドは多様な宗教、言語、習慣を持つ広大な国であり、それぞれの文化を尊重し、共存することが求められた。ガンディーは、異なるコミュニティが分断されるのではなく、協力して生きることで国全体が発展できると信じていた。この理念は、インドだけでなく、世界中の多文化社会においても示唆に富んでいる。

現代社会において、この名言は特に重要な意味を持つ。 グローバル化が進む中、異なる文化が交わる機会が増えているが、排他的な態度が社会の分断や対立を引き起こすことがある。たとえば、移民問題や人種間の緊張が高まる場面で、多文化の共存を目指す努力が欠かせない。包括的な社会を築くことで、経済的・社会的な活力を得ることができ、文化も新たな創造性を生み出すことができる。

個人レベルでも、異文化を受け入れる姿勢は自己成長に繋がる。 異なる視点を持つ人々と交流することで、固定観念が崩れ、新たな考え方や価値観を学ぶ機会が生まれる。たとえば、旅行先で異文化に触れることや、外国の人々と関わる経験が、世界観を広げる助けとなる。このように、包括的な態度は、個人と社会の両方にとって豊かさをもたらすのだ。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?