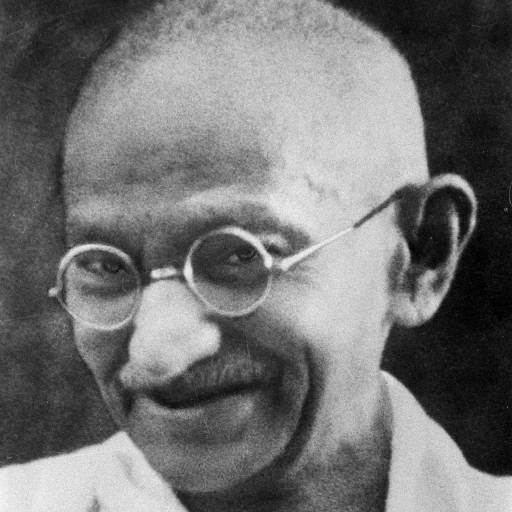

「怒りと不寛容は、正しい理解の敵である」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.”

日本語訳

「怒りと不寛容は、正しい理解の敵である」

解説

この言葉は、怒りと不寛容が人間の正確な判断や深い理解を妨げる要因であるというガンディーの考えを示している。彼は、怒りや偏見が人間の思考を曇らせ、他者や物事を正しく理解する力を奪うと信じていた。怒りに駆られているとき、人は冷静な判断ができず、相手の立場や意見に耳を傾けることが困難になる。同様に、不寛容な態度を取ると、自分と異なる視点を受け入れる余裕がなくなり、対話や共感が難しくなる。ガンディーは、人々が互いに正しく理解し合うためには、心の平静と寛容が必要だと考えていた。

ガンディーは、自らの人生でこの教えを実践していた。彼は非暴力主義を貫く中で、敵対する相手にも怒りを抱かず、寛容な姿勢で接することを心掛けていた。イギリスの植民地支配者に対しても、激しい怒りではなく、平和的な抵抗を通じて対話を求めた。ガンディーは、怒りに支配されずに冷静に状況を分析することで、より効果的な行動を取ることができると信じていた。また、彼は多様な文化や宗教に対しても寛容な姿勢を持ち、インド社会における調和を重視していた。このように、彼のリーダーシップは怒りや不寛容とは無縁のものであり、他者を理解しようとする努力が基盤にあった。

この名言は、私たちの日常生活にも当てはまる重要な教訓を含んでいる。人間関係において、怒りや不寛容は対立を生み出し、相手との理解を妨げる原因となる。たとえば、職場で意見が対立したときに感情的になれば、建設的な対話ができず、解決策が見つからなくなることが多い。一方で、冷静に相手の意見を聞き、寛容な態度を取ることで、互いに理解し合うことが可能になる。怒りや偏見を手放し、心を開いて相手の考えに耳を傾けることが、正しい理解への第一歩であるとガンディーは教えている。

また、この言葉は社会全体の調和と理解を促すメッセージでもある。現代社会では、異なる文化や信念を持つ人々が共存しているが、不寛容な態度が対立や争いを引き起こすことが多い。ガンディーの言葉は、多様性を尊重し、異なる意見や価値観を理解することの重要性を思い起こさせてくれる。怒りや不寛容が広がると、社会全体の分断が進み、共感や協力が難しくなる。しかし、寛容な心を持って他者と接すれば、共通の理解と平和が築かれる可能性が高まる。

怒りと不寛容は、個人の内面的な平和をも損なう。怒りに支配されると、自分自身も精神的に疲弊し、幸福感が失われることがある。怒りは、人間の心にストレスや緊張をもたらし、健康にも悪影響を与える。不寛容な態度は、自分の視野を狭め、他者を理解する機会を奪ってしまう。ガンディーは、内面的な平和と外部の理解はつながっていると考えていた。自分の心を穏やかに保ち、寛容な態度を持つことが、より良い人間関係や幸福な生活につながると信じていたのである。

この名言は、自己反省と感情のコントロールの大切さを教えてくれる。私たちは日々の中で怒りを感じることがあるが、それに振り回されないようにすることが重要だ。怒りの感情が湧いたときは、一度立ち止まって冷静になる努力をすることで、より良い解決策が見つかることが多い。不寛容な態度を取る代わりに、相手の立場に立って考えることで、新たな理解が生まれることもある。ガンディーの言葉は、感情をコントロールし、寛容であることが、人生のさまざまな場面で役立つことを示している。

結論として、ガンディーはこの言葉を通じて、怒りと不寛容が人間の正しい理解を妨げると警告している。私たちは、怒りに支配されることなく、寛容な心を持って他者と向き合うことで、真の理解と調和を得ることができる。彼の言葉は、個人の内面的な成長と社会全体の平和を築くために、感情のコントロールと寛容さがいかに重要であるかを教えている。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?