「私たちの貧しい生活は、その仕事自体と同じくらい必要なものです。天国に行って初めて、貧しい人々が私たちにどれだけ神をより深く愛することを教えてくれたかを知るでしょう」

- 1910年8月26日~1997年9月5日

- オスマン帝国(北マケドニア)出身

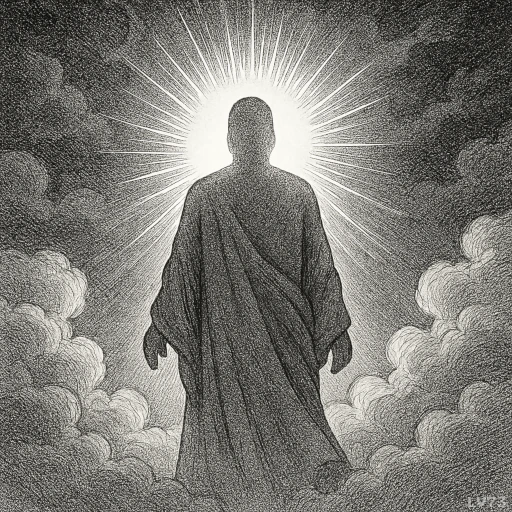

- カトリックの聖人、「神の愛の宣教者会」創立者、修道女

英文

“Our life of poverty is as necessary as the work itself. Only in heaven will we see how much we owe to the poor for helping us to love God better because of them.”

日本語訳

「私たちの貧しい生活は、その仕事自体と同じくらい必要なものです。天国に行って初めて、貧しい人々が私たちにどれだけ神をより深く愛することを教えてくれたかを知るでしょう」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、マザー・テレサの信仰に基づいた奉仕活動の哲学を表している。彼女は、自らの選んだ貧しい生活が単なる苦しみや犠牲ではなく、神への愛を深めるために必要なものだと考えていた。貧しい人々と共に生活することで、彼女は彼らの苦しみを理解し、同じ視点で世界を見ることができた。そして、それが彼女にとって神への愛を深める体験となったのだ。彼女は、貧困を通じて得られる謙虚さと共感が、神の愛を体現するために欠かせないものだと感じていた。

この言葉の背景には、マザー・テレサの生涯にわたる奉仕活動がある。彼女は、物質的な豊かさを追い求めるのではなく、貧しい人々の中で生きることで彼らの心に寄り添い、愛と慈悲を実践した。彼女の活動は、自らも貧しい生活をすることで、支援する人々と心のつながりを持つことを目的としていた。この貧しい生活は、単なる苦行ではなく、神への献身と人々への愛を深めるための方法だった。彼女にとって、貧しい人々は神の愛を教えてくれる存在であり、彼らが持つ純粋な心が神とのつながりを強めてくれた。

現代において、このメッセージは私たちの価値観を見直すきっかけとなる。物質的な豊かさや快適さが重要視される社会で、私たちはしばしば真の豊かさや愛を見失ってしまうことがある。マザー・テレサは、貧しい人々と共に生きることで、物質的なものでは得られない精神的な充足感を見つけることができた。彼女の考えは、物質的な豊かさが必ずしも幸福をもたらすわけではなく、むしろ心の豊かさが神や他者との深いつながりを築く鍵であることを示している。

具体例として、奉仕活動に参加することで得られる気づきが挙げられる。たとえば、ボランティア活動を通じて貧しい人々や困っている人々と接すると、自分がどれほど恵まれているかに気づき、それが感謝の気持ちや謙虚さを生むことがある。そうした経験は、自分自身の心をより純粋にし、他者への愛や思いやりを深めるきっかけとなる。貧困や苦しみに直面する人々との触れ合いは、私たちに人生の本当の価値や意味を教えてくれる。

この名言は、私たちが謙虚であることの重要性と、神の愛を深く理解するために他者との共感が必要であることを教えている。物質的な貧困は厳しいものであるが、その中に隠された教訓は、神の愛を知り、他者に愛を示すためのものだ。マザー・テレサは、貧しい人々と共に生きることで、自分自身が神に近づくことができると信じていた。私たちもこの言葉を胸に、謙虚で思いやりのある行動を通じて、真の豊かさを見つけることができるだろう。貧しい人々は私たちに愛の意味を教えてくれる存在であり、その恩恵に感謝する気持ちを忘れてはならないのだ。

「マザー・テレサ」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!