「口話法の教師と手話法の教師が同じ部屋で口論せずに座っているのはほとんど不可能だったと言っても過言ではない。どちらの側にも不寛容が存在していた。手話法の教師に『口話法』と言うのは、牛に向かって赤い旗を振るようなものであり、口話法の支持者に『手話』と言うのは、最も深い敵意を呼び起こすようなものだった」

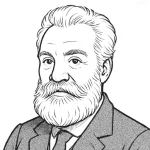

- 1847年3月3日~1922年8月2日

- スコットランド出身

- 発明家、科学者、工学者、教育者

英文

”It is hardly an exaggeration to say that oral teachers and sign teachers found it difficult to sit down in the same room without quarreling, and there was intolerance upon both sides. To say ‘oral method’ to a sign teacher was like waving a red flag in the face of a bull, and to say ‘sign language’ to an oralist aroused the deepest resentment.”

日本語訳

「口話法の教師と手話法の教師が同じ部屋で口論せずに座っているのはほとんど不可能だったと言っても過言ではない。どちらの側にも不寛容が存在していた。手話法の教師に『口話法』と言うのは、牛に向かって赤い旗を振るようなものであり、口話法の支持者に『手話』と言うのは、最も深い敵意を呼び起こすようなものだった」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、アレクサンダー・グラハム・ベルが観察した、19世紀後半の教育現場における口話法と手話法の間の深い対立を示している。当時、聴覚障害者の教育方法として口話法が主流となりつつあり、手話法は排除される傾向にあった。ベルの言葉は、両者の意見の食い違いが激しく、教育者同士が互いを理解し合うことが難しかった状況を物語っている。このような状況は、教育方針の違いがもたらす葛藤と、その解決の難しさを示している。

現代においても、この言葉は教育や社会の多様性を尊重することの重要性を教えている。異なる視点や方法が存在することは、教育や社会の発展にとって不可欠である。特に、障害者教育においては、双方の長所を認め合うことで、より包括的で多様なアプローチが求められる。ベルの観察は、偏見や対立を乗り越え、協力する姿勢の重要性を私たちに教えている。

具体例として、現代の教育現場では、多様な学習方法や支援技術が取り入れられている。口話法と手話法の対立は過去のものとなりつつあるが、異なるアプローチの共存がより豊かな教育をもたらすという教訓は今なお重要である。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?