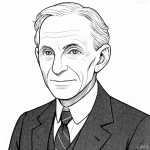

「およそ空理空論にふけり、現実の事柄をおろそかにするのは学者に共通する病である」

- 1830年9月20日~1859年11月21日

- 日本(江戸時代・長州藩)出身

- 思想家、教育者、尊王攘夷運動家

原文

「凡そ空理を玩び実事を忽にするは学者の通病なり」

現代語訳

「およそ空理空論にふけり、現実の事柄をおろそかにするのは学者に共通する病である」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、吉田松陰が学問と実践の乖離を厳しく戒めたものである。理論や観念にばかり耽り、現実に即した行動を軽視する態度は、学者にありがちな欠点であり、社会に害を及ぼしかねないと指摘している。幕末の激動期にあって、松陰は単なる机上の議論ではなく、行動を伴った実践の学問を重視しており、その信念が端的に表れた言葉である。

現代においても、この指摘は鋭く響く。理論のための理論に陥り、現実の課題に応えられない知識や議論は、実社会では無力である。学問や研究を志す者は、常に現実社会との接点を意識し、理論を生かして社会に貢献する姿勢が求められる。松陰は、学びを生きた力に転化せよという普遍的な教訓を説いているのである。

例えば、社会問題の研究をしていながら、現場に足を運ばず机上で論じるだけの学者がいれば、その言葉は空虚なものに終わる。一方で、現場に入り、実情を知った上で理論を構築する者の言葉には、現実を動かす力が宿る。吉田松陰は、学問は実事に根ざしてこそ真価を発揮すると力強く訴えているのである。

「吉田松陰」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!