「役人に任じてはならない者は、奇抜な発想に走りすぎる者、短気な者、賭け事を好む者、大酒飲みの者、色欲が過ぎる者、そして決断力に欠ける者である」

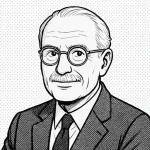

- 1684年11月27日~1751年7月12日

- 日本出身

- 江戸幕府第8代将軍

原文

「役人に申付間敷者は、発明過たる者・短慮成者・験気強者・大酒成る者・色欲過る者・心長き症の者」

現代語訳

「役人に任じてはならない者は、奇抜な発想に走りすぎる者、短気な者、賭け事を好む者、大酒飲みの者、色欲が過ぎる者、そして決断力に欠ける者である」

解説

この言葉は、統治を支える人材選びにおける基準を明確に示している。徳川吉宗は享保の改革を進める中で、幕政の効率化と公正さを重視しており、役人の資質は国家運営の根幹をなす要素であった。この名言に挙げられた特徴はいずれも、職務に支障をきたし、組織に害を及ぼす性質である。特に「発明過たる者」は、一見優秀に思えるが、突飛な考えに偏り、実行力や現実性を欠く危険性があるため排除すべきだとされた。

現代においても、この基準は極めて有効である。企業や行政での人材登用において、短慮やギャンブル性の強さ、酒癖や異性関係の乱れ、優柔不断は依然として重大なリスクである。たとえば、過度なリスク志向や感情的判断は、経営や政策を不安定にし、大きな損害を招く可能性がある。吉宗の指摘は、能力よりも人間性と安定性を重視する姿勢を表しており、現代のコンプライアンスやリーダーシップ論にも通じる。

さらに注目すべきは、この言葉に含まれるバランス感覚の重視である。革新や変革は必要であるが、それが暴走して秩序を乱すようでは本末転倒である。吉宗は、国家を安定させるためには、過度に偏った性格や欲望に支配された者を避けるべきだと説いた。この教えは、現代の組織運営においても、適材適所と倫理観の確立がいかに重要かを示す普遍的な原理である。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「酒」タグの前後の名言へ

関連するタグのコンテンツ

酒

申し込む

0 Comments

最も古い