「人は、他者もそうするのであれば、平和と自己防衛のために必要と考える範囲において、あらゆることへの権利を放棄し、他人に対して自らが認めたいと望むのと同じ程度の自由で満足すべきである」

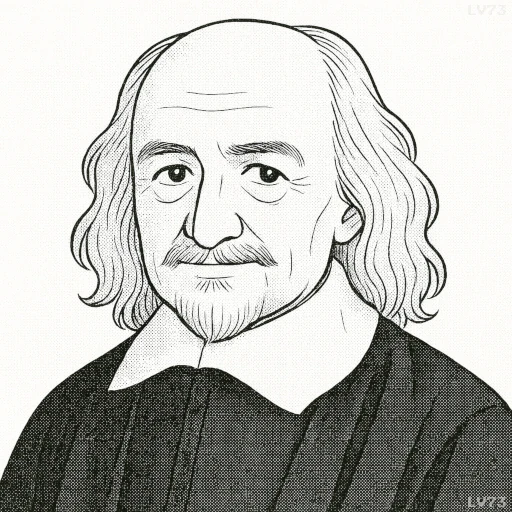

- 1588年4月5日~1679年12月4日(91歳没)

- イングランド出身

- 哲学者、政治思想家、社会契約論の提唱者

英文

“That a man be willing, when others are so too, as far forth as for peace and defense of himself he shall think it necessary, to lay down this right to all things; and be contented with so much liberty against other men, as he would allow other men against himself.”

日本語訳

「人は、他者もそうするのであれば、平和と自己防衛のために必要と考える範囲において、あらゆることへの権利を放棄し、他人に対して自らが認めたいと望むのと同じ程度の自由で満足すべきである」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、ホッブズの社会契約論の核心を示している。自然状態において人は万人に対する無制限の権利を持つが、それは永遠の争いを生む。そこでホッブズは、人々が互いに同意し、権利を制限して平和のために共有のルールを受け入れることが必要だと説いた。この合意こそが、社会契約の始まりである。

この思想は、イングランド内戦という混乱の時代背景に基づいている。無政府的な争いが続く中で、人々が平和を望むならば、自己保存のために一部の自由を放棄し、互いに対等の制約を受け入れるしかないとホッブズは考えた。その結果、強力な主権者に権威を委ねる体制が正当化されるのである。

現代においても、この言葉は民主主義や国際関係に応用できる。法の下の平等や相互の権利尊重は、自らが他者に望む制約を自分も受け入れるという思想に基づく。例えば人権保障や国際条約は、この相互性の原理を制度化したものである。ホッブズの言葉は、秩序と平和を成立させる基盤として、自由と制約の均衡を受け入れる重要性を強調しているのである。

「トマス・ホッブズ」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!