「人々はよく世界中を旅して、川や山、新しい星、けばけばしい鳥、奇妙な魚、風変わりな人間たちを見て回る。そして、存在に対して口を開けて呆けたような動物的昏睡に陥り、それで何かを見たと思い込む」

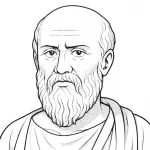

- 1813年5月5日~1855年11月11日

- デンマーク出身

- 哲学者、神学者、作家

英文

“People commonly travel the world over to see rivers and mountains, new stars, garish birds, freak fish, grotesque breeds of human; they fall into an animal stupor that gapes at existence and they think they have seen something.”

日本語訳

「人々はよく世界中を旅して、川や山、新しい星、けばけばしい鳥、奇妙な魚、風変わりな人間たちを見て回る。そして、存在に対して口を開けて呆けたような動物的昏睡に陥り、それで何かを見たと思い込む」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、表面的な観察と内面的な理解の違いを鋭く批判している。人々は異国や自然の奇観を「見る」ことで何かを得た気になるが、そこにはしばしば主体的な意味の探求や実存的な省察が欠けている。キェルケゴールはこのような態度を、ただの動物的な好奇心の満足に過ぎず、真の理解には程遠いと指摘する。

キェルケゴールの哲学においては、見ることや経験することそのものよりも、それにどう向き合い、どのように意味を見出すかが重要とされる。彼にとって実存的な真理とは、ただ情報や印象を集めることではなく、主体的関与を通じて深く自分の内面に響く理解を得ることである。外界を眺めて満足する態度は、実は人生に対する無関心と同義であり、自己の本質に触れようとしない逃避に他ならない。

現代においても、観光や体験重視の文化が広がる中で、旅や冒険が単なる消費対象になりがちである。インスタグラムやSNSに写真を載せることで「何かを見た気になる」感覚は、キェルケゴールが批判した態度と重なる。この言葉は、見ることがそのまま理解ではないという真理を突きつけ、私たちに内面的な眼差しの必要性を思い出させるものである。

「キェルケゴール」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!