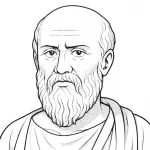

「意見は、知識と無知の中間にある」

- 紀元前427年~紀元前347年

- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身

- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者

英文

”Opinion is the medium between knowledge and ignorance”

日本語訳

「意見は、知識と無知の中間にある」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、人間の認識における意見の位置づけを考察したものである。プラトンは、意見(ドクサ)を、確実な知識(エピステーメー)と完全な無知の中間に位置するものと定義した。意見は真理を完全に把握しているわけではないが、無知よりも優れたものであり、しばしば真実に近づこうとする試みを反映している。つまり、意見は真理への入り口としての役割を果たし、学びや探求の第一歩となるが、それ自体は完全な知識とは言えない。

プラトンの哲学では、知識は変わらない普遍的な真理に基づいており、感覚や経験によって得られる一時的なものではない。これに対して、意見はしばしば感覚的な経験や個人的な見解に基づいており、確実性に欠ける。たとえば、ある人が「今日は暑い」と感じるのは意見だが、それが真実かどうかは客観的な温度測定に基づく知識によって確定される。プラトンは、このような意見の不完全性を指摘し、人間が真の知識に到達するためには、哲学的な探求と理性的な思考が必要であると述べている。

現代社会においても、この考え方は非常に重要である。多くの情報が飛び交い、さまざまな意見が議論される現代では、事実と意見を区別することがますます難しくなっている。たとえば、ニュースやSNSで流れる情報は、しばしば個人の意見や解釈が含まれており、それが真実であるかどうかを判断するには批判的な思考が必要だ。人々が意見を真実と混同することで、誤解や対立が生まれることがある。この点で、プラトンの言葉は私たちに、知識と意見を慎重に見分ける重要性を思い出させてくれる。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?