「書物とは、人を救う道を記したものである。したがって、それを読んでその心を理解しなければ、何の役に立とうか」

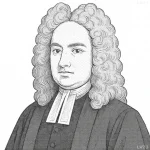

- 1787年9月4日~1856年11月17日

- 日本出身

- 経世論、農政家、思想家、実践的儒学者

原文

「書は人を済ふの道を載する者なり。故に之を読んで其の心を存ぜざれば、則ち何の益か之れあらん」

現代語訳

「書物とは、人を救う道を記したものである。したがって、それを読んでその心を理解しなければ、何の役に立とうか」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、書物は単なる知識や情報ではなく、人を導き、救う道を伝えるものであるという尊徳の読書観を示している。つまり、読むこと自体が目的ではなく、そこに込められた意図や精神をくみ取り、自分の生き方に活かすことが本質であると説いている。特に「其の心を存ぜざれば」という部分は、書かれた言葉の奥にある「作者の志」や「道理」への共感と洞察を求めており、表面的な理解では不十分であることを強調する。

二宮尊徳は、農民でありながら独学で儒教・仏教・経済を学び、それらの教えを実生活の中で実践した人物である。彼にとって読書は、知識の装飾ではなく、生きる指針を得るための行為であった。この言葉は、実利に根ざした尊徳の思想を反映しており、知行合一(知って行うこと)を体現する彼の哲学がうかがえる。

現代においても、書物や情報は氾濫しているが、読んだことを行動や判断にどう活かすかが問われている。たとえば自己啓発書を何冊も読む人が、実際には何一つ行動を変えないとすれば、それはこの言葉が指摘する「何の益か之れあらん」に他ならない。読むだけではなく、そこに込められた「道」をくみ取り、自らの中に根づかせることこそが、真の読書の価値なのである。

「二宮尊徳」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!