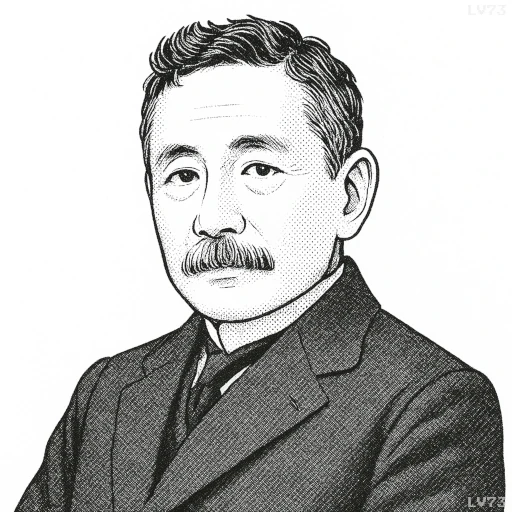

「酔という牆壁を築いて、其掩護に乗じて、自己を大胆にするのは、卑怯で、残酷で、相手に汚辱を与える」

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「酔という牆壁を築いて、其掩護に乗じて、自己を大胆にするのは、卑怯で、残酷で、相手に汚辱を与える」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、酒に酔った状態を口実や盾にして、普段はできない言動を行うことの卑劣さを指摘している。「酔という牆壁」とは、酒によって判断力が鈍り、行動の抑制が外れる状態を壁にたとえたものであり、その状態に乗じて相手を傷つけたり侮辱することは、卑怯であり残酷であると断じている。さらに、それは相手に対して深い屈辱を与える行為だと明確に述べている。

この発想の背景には、漱石の人間性と品位に対する厳しい姿勢がある。明治期の日本社会では、酒席が人間関係や交渉の場として重視され、酒の勢いを借りて本音や不満をぶつける風習もあった。漱石は、そうした行為を「酔い」という状態のせいにして正当化することを否定し、酔っていようと素面であろうと人間の品位は守られるべきだと考えていた。

現代においても、この指摘は重要である。飲酒による暴言や暴力、セクハラなどは、しばしば「酒のせい」として片付けられるが、それは責任逃れに過ぎない。酒は本性を解放するものであり、酔った時の言動こそがその人の本質を映す——この言葉は、酒の力を口実にした無責任な振る舞いを戒める鋭い警告となっている。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!