「道徳は習慣だ。強者の都合よきものが道徳の形にあらわれる。孝は親の権力の強き処、忠は君の権力の強き処、貞は男子の権力の強き処にあらわれる」

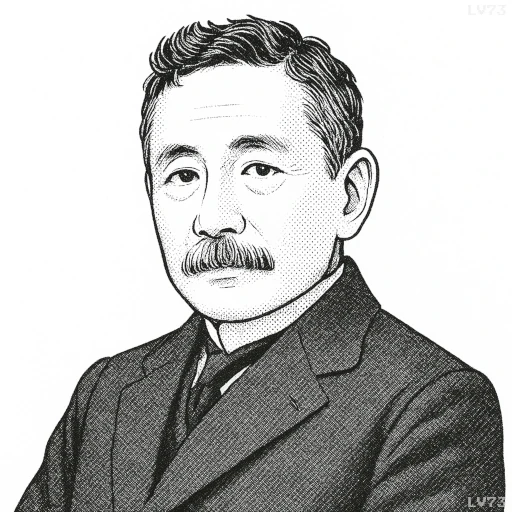

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「道徳は習慣だ。強者の都合よきものが道徳の形にあらわれる。孝は親の権力の強き処、忠は君の権力の強き処、貞は男子の権力の強き処にあらわれる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、道徳とは普遍的・絶対的なものではなく、社会の強者にとって都合のよい習慣として形成されるという批判的な視点を示している。漱石は、孝(親への従順)、忠(君主への忠義)、貞(女性の貞節)といった徳目を挙げ、それぞれが権力構造の中で強者の利益を保つために強調されてきたと指摘している。

漱石の時代、日本は明治維新後の近代国家形成期であり、国家権力は忠君愛国を道徳として広め、家制度は親や家長の権威を正当化し、性別役割観は男性優位を維持していた。漱石はこうした背景を踏まえ、道徳がしばしば権力の道具として機能することを冷静に見抜いている。この視点は、単なる道徳批判ではなく、社会構造そのものへの洞察を含んでいる。

現代でも、この考えは権力者や支配層が自らに都合のよい価値観を「正しい」として広める現象にそのまま当てはまる。例えば、企業が従業員に過剰な忠誠心を求める風土や、政治が特定の家族観を「道徳」として押し付ける場合がある。漱石のこの言葉は、道徳を絶対視せず、その背後にある力関係を見極める重要性を鋭く突いている。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!