「進んで同情を求めるのは、餓に逼って、知らぬ人の門口に、一銭二銭の憐を乞うのと大した相違はない」

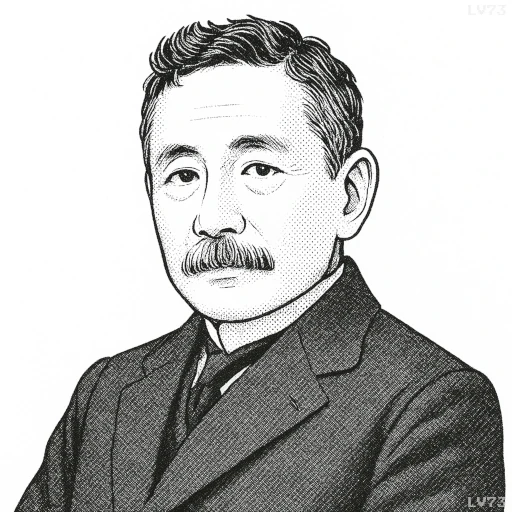

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「進んで同情を求めるのは、餓に逼って、知らぬ人の門口に、一銭二銭の憐を乞うのと大した相違はない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、自ら進んで同情を求める行為は、物質的な施しを乞う行為と本質的に変わらないという厳しい指摘である。漱石は、感情的な支えや慰めを求めることを、飢えに迫られて見知らぬ人の家の前で金銭を乞う行為になぞらえている。ここでの核心は、精神的な依存も物質的な依存と同様、自己の尊厳を損ないうるという点にある。

この背景には、漱石の自立心や個人主義的な思想がある。明治期の社会では、経済的な貧困や社会的不安の中で、他者の支えや援助に頼らざるを得ない人々が多かった。しかし漱石は、物質的であれ精神的であれ、自ら進んで依存を求める姿勢は内面的な独立を失わせると考えていた。

現代においても、この言葉は鋭い意味を持つ。精神的な支えを必要とする状況は避けられない場合もあるが、常習的に同情や承認を求める姿勢は、自分の判断力や主体性を弱める可能性がある。漱石のこの言葉は、真の自立とは、感情面においても過度に他者に頼らないことだという警鐘として読むことができる。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!