「社会は冷酷なものだ。内部の罪はいくらでも許すが、表面の罪は決して見逃さない」

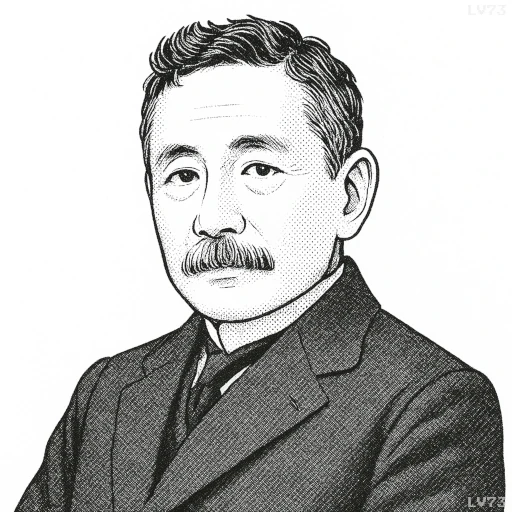

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「社会は冷酷なものだ。内部の罪はいくらでも許すが、表面の罪は決して見逃さない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、社会の道徳的判断が必ずしも行為の本質や実質的な悪に基づくものではなく、表面に現れた過失や体裁の失墜に対して厳しいという漱石の観察を示している。「内部の罪」とは人目に触れない内面的な悪意や隠れた不正を指し、「表面の罪」とは外部から容易に見える失態や不祥事を意味する。漱石は、社会は実質よりも外形を重んじるため、見える罪にこそ冷酷に反応すると述べている。

この背景には、明治期の日本における世間体や面子を重視する文化がある。当時は共同体の秩序や評判を守ることが優先され、実際の倫理的価値よりも、外からどう見えるかが重視されがちだった。漱石は、こうした風潮を偽善的で形式主義的な社会性として批判している。

現代においても、この指摘は変わらず当てはまる。スキャンダルや不祥事が公になれば実害の大小にかかわらず激しい非難が集中する一方、隠されている不正や不道徳は放置されることも多い。漱石の言葉は、社会的評価が必ずしも倫理的正義と一致しないという事実を鋭く突いている。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!