「画工はね、心を描くんじゃない。心が外へ見世を出している所を描くんだから、見世さえ手落なく観察すれば、身代は自ら分る」

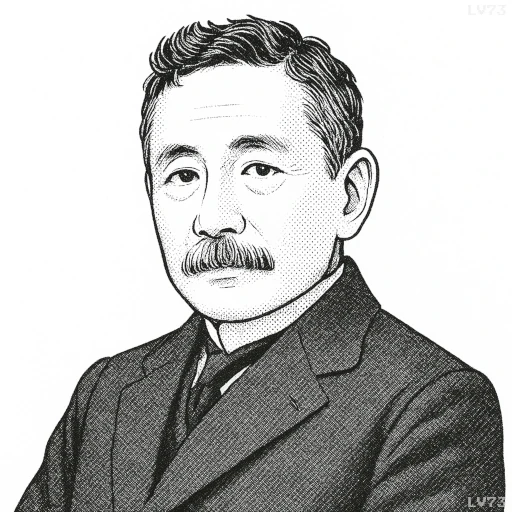

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「画工はね、心を描くんじゃない。心が外へ見世を出している所を描くんだから、見世さえ手落なく観察すれば、身代は自ら分る」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、画家は直接「心」を描くのではなく、心が外に表れた姿や振る舞いを描くことで、その内面を伝えるという芸術観を示している。「見世」は店先や外観を意味し、ここでは人間の表情や姿勢、行動といった外的な兆候を指す。外側を正確に観察できれば、その人の内面(身代=本質や人格)は自然と浮かび上がるという考えである。

背景には、夏目漱石の写実的観察の重視がある。明治期の日本では、西洋絵画の写実技法が導入される中で、外見と内面の関係が美術や文学の重要なテーマとなっていた。漱石は、作為的に「心」を描こうとするのではなく、外に現れた事実を丁寧に捉えることこそが、真実を描く道だと説いている。

現代においても、この考えは美術だけでなく文章表現や映像表現にも当てはまる。人物描写やキャラクター造形において、直接「性格」や「感情」を説明するのではなく、仕草や表情、言葉遣いなどの具体的な描写から内面を感じさせる手法は、より深い説得力を持つ。この言葉は、観察力と間接的表現の重要性を示す芸術論である。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!