「死に赴くものは生を免かる。死を免かれんとするものは死を見て悪を免かる」

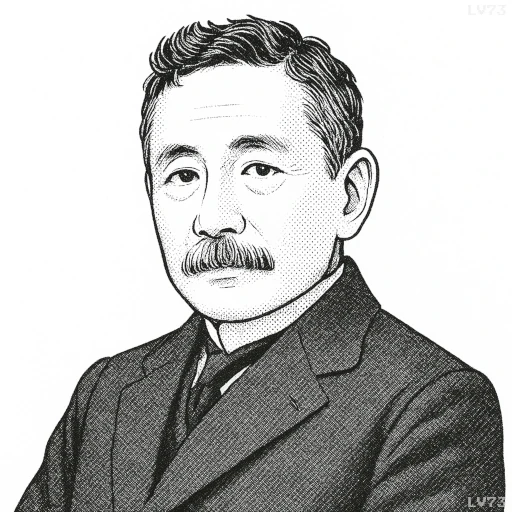

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「死に赴くものは生を免かる。死を免かれんとするものは死を見て悪を免かる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、生死と道徳的な解放の関係を逆説的に示したものである。前半の「死に赴くものは生を免かる」は、自ら死を受け入れる覚悟を持つ者は、生の苦しみや束縛から解放されることを意味する。後半の「死を免かれんとするものは死を見て悪を免かる」は、死を避けようとする者もまた、死を意識することで悪行を避け、道徳的に救われるという趣旨である。漱石は、死の意識が人間の生き方や道徳観に深く影響することを指摘している。

この背景には、漱石自身の死生観がある。明治期は戦争や病が身近であり、死は日常的な現実だった。漱石は、死を恐れるか受け入れるかに関わらず、死を直視することが人を生や道徳の本質に向かわせる契機になると考えていた。

現代においても、この視点は有効である。死を意識することは、生を無駄にしないための指針となり、また悪を避ける抑止力ともなる。漱石のこの言葉は、死の自覚こそが生の質を高め、道徳的選択を促すという普遍的な真理を端的に表している。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!