「吾々は時とすると理詰の虚言を吐かねばならぬ事がある」

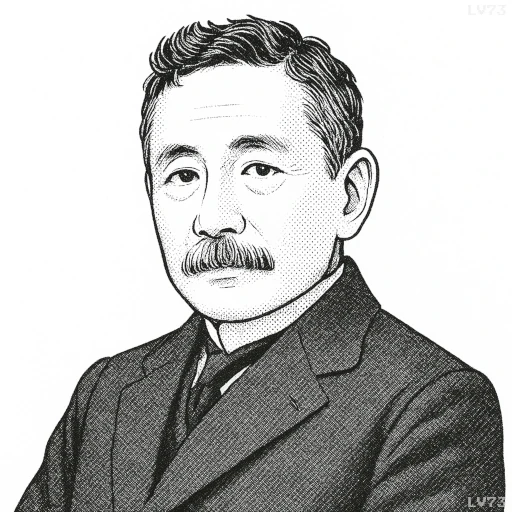

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「吾々は時とすると理詰の虚言を吐かねばならぬ事がある」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人間は時として、筋の通った論理に見せかけた嘘をつかざるを得ない場面があるという現実を指摘している。ここでの「虚言」は単なる悪意ある嘘ではなく、場面や相手に応じて意図的に整えられた説明や理屈を意味する。

歴史的背景として、近代社会は議論や正当化を重んじる傾向が強まり、事実そのものよりも「筋が通っているように見える説明」が重要視される局面が増えていった。特に政治・外交・社交の場では、相手を納得させるために、事実を都合よく構成することがしばしば行われる。これは自己防衛や組織の安定のための方便でもある。

現代でも、この現象はビジネスや人間関係で日常的に見られる。完全な真実を語ることがかえって対立や損害を招く場合、人は論理的な形を保ちながら事実を加工する。この言葉は、理性や論理が必ずしも真実と同義ではないという警鐘としても読める。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!