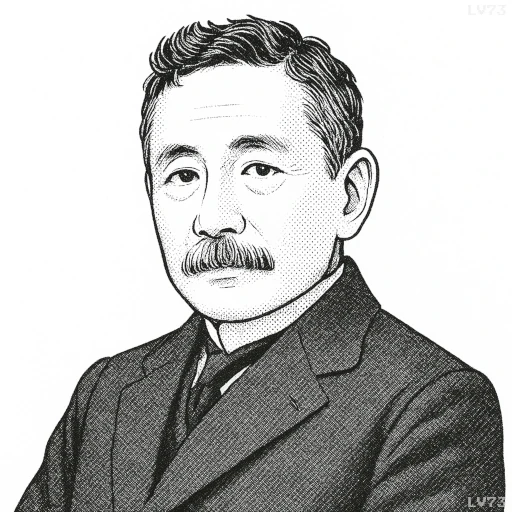

「凡そ天地の間にわからんものは沢山あるが意味をつけてうかないものは一つもない」

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「凡そ天地の間にわからんものは沢山あるが意味をつけてうかないものは一つもない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、世の中には理解できないことが数多く存在するが、人間はそれらすべてに何らかの意味を付けて解釈しようとするという、人間の認識習性を述べている。「意味をつけてうかないものは一つもない」とは、どんな不可解な事象でも、人は放置せず、理由や因果を与えて安心しようとする心理を指している。

背景には、夏目漱石の人間の知的本能や思考の癖への洞察がある。明治期の社会は、西洋科学や哲学が流入し、人々は自然現象や社会事象を理屈で説明しようとする傾向を強めていた。漱石は、この傾向を肯定も否定もせず、むしろ人間の本性として捉えている。

現代においても、この考えは科学的探究から日常的な迷信まで幅広く当てはまる。私たちは不安や不確実性を減らすために、未知の現象にも必ず意味や理由を見出そうとする。この言葉は、人間が本能的に持つ「意味付け」の習性を端的に示すものであり、その行為が文化や思想の形成にもつながっていることを示唆している。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!