「人を斬ったものの受くる罰は、斬られた人の肉から出る血潮である」

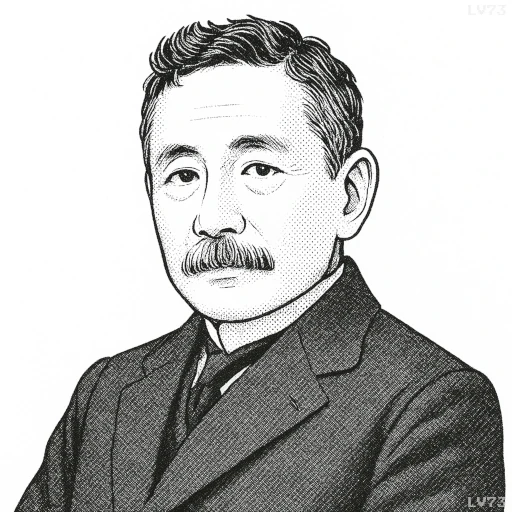

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「人を斬ったものの受くる罰は、斬られた人の肉から出る血潮である」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、暴力や加害行為そのものが、行為者に即座の代償や報いをもたらすという厳しい人間観を示している。ここでいう「罰」は法律上の処罰ではなく、行為の瞬間に受ける心理的・精神的衝撃を指す。人を斬るという行為は、相手の命や肉体を損なうだけでなく、自らの目と心に鮮烈な痕跡を刻み、逃れられない負担として残るという意味である。

この考えは、因果応報の観念と漱石の人間洞察に基づくものといえる。明治期の社会では、近代法制度の整備が進んでいたが、漱石はそれだけでは語り尽くせない「行為と心の報い」の存在を重視した。加害者はたとえ裁かれなくとも、その行為の記憶や罪悪感を背負い続けるという、人間の内面的な道徳律を鋭く描いている。

現代においても、この視点は通用する。直接的な暴力だけでなく、言葉の暴力や不正行為もまた、行為者に精神的負荷や自己否定感を残すことがある。人を傷つければ、その瞬間に自分もまた傷を負うというこの言葉は、外的制裁よりも深く、行為の本質的な重みと責任を自覚させる教訓となっている。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!