「世の中で認めている偉い人とか高い人とかいうものは、悉く長火鉢や台所の卑しい人生の葛藤を超越しているのだろうか」

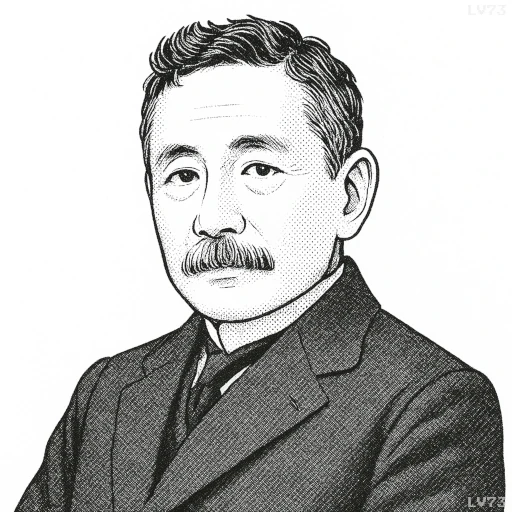

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「世の中で認めている偉い人とか高い人とかいうものは、悉く長火鉢や台所の卑しい人生の葛藤を超越しているのだろうか」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、社会的に高く評価される人物も、日常生活の卑近で現実的な問題から本当に自由でいられるのかという疑問を投げかけている。「長火鉢や台所」は家庭や日常生活を象徴し、「卑しい人生の葛藤」とは金銭問題、家族間の争い、生活上の小さな衝突などを指す。漱石は、名声や地位を持つ人々も、こうした現実的な問題と無縁ではいられないのではないかと問いかけている。

この発想の背景には、漱石の人間平等観と現実主義がある。明治期の日本は、西洋的な社会階層意識や権威主義が広まり、「偉人」や「高貴な人」が理想化されやすかった。しかし漱石は、地位や肩書きがあっても、人間は生活者として同じように日常の葛藤を抱える存在だと見ていた。人間の本質は名誉や地位の背後にある生活の現実から切り離せないという視点である。

現代でも、この問いかけは意味を持つ。政治家や著名人、文化人であっても、家庭や生活上の悩みや人間関係の問題から完全に逃れることはできない。華やかな表舞台の裏には、誰もが抱える等身大の葛藤がある——この言葉は、地位や名声の幻想を見抜き、人間を等しく生活者として捉える視点を促している。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!