「世に立つには世を容るるの量あるか世に容れられるの才なかるべからず」

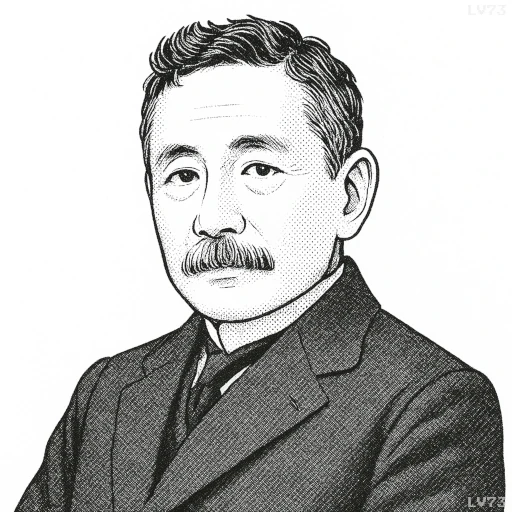

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「世に立つには世を容るるの量あるか世に容れられるの才なかるべからず」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、社会で成功し立場を築くためには、二つのいずれかの資質が不可欠であると述べている。「世を容るるの量」とは、社会や人々の多様さを受け入れ、包容する度量のこと。「世に容れられるの才」とは、自分を社会に適応させ、周囲から受け入れられる能力を指す。つまり、他者や環境を包み込む広い心か、環境に自らを合わせる柔軟な才能のいずれかがなければ、世の中で立つことは難しいという意味である。

この発想の背景には、漱石の人間関係論と社会観がある。明治期は価値観や制度が大きく変化し、旧来の道徳観だけでは立ち行かない状況が増えていた。漱石は、社会に立つには対立よりも調和を志向する度量、あるいは状況に応じて自分を変える適応力が必要だと考えていた。この言葉は、そのバランス感覚を端的に示している。

現代においても、この指摘は普遍的である。職場や国際社会では、多様な価値観や文化に触れる機会が増えている。自分の信念を保ちつつ他者を受け入れる広さ、もしくは文化や状況に合わせる柔軟さは不可欠だ。成功は自己主張だけではなく、受容と適応の力の上に成り立つ——この言葉はその原理を簡潔に言い表している。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!