「あるは鬼、あるは仏となる身なり 浮世の風の変るたんびに」

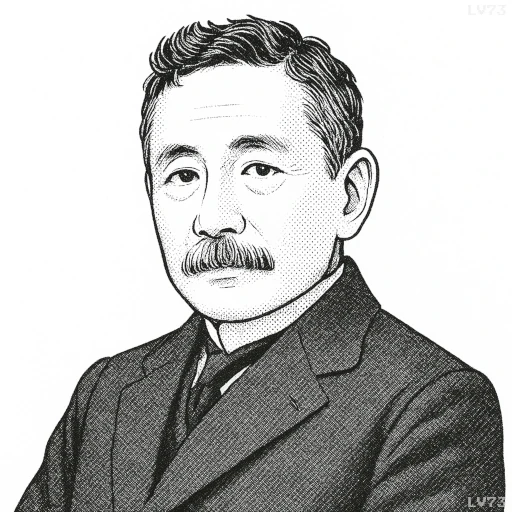

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「あるは鬼、あるは仏となる身なり 浮世の風の変るたんびに」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人は世間の状況や評価の変化によって、時に鬼のように恐れられ、時に仏のように敬われる存在へと変わるという人間関係の不安定さを表している。ここでいう「浮世の風」は、世間の評判や流行、権力構造など、時代や社会情勢によって絶えず移り変わる外部環境を指す。

背景には、夏目漱石の人間評価の相対性に対する洞察がある。明治から大正にかけての社会は、近代化と価値観の変動の中で、人や思想の評価が急激に変わる時代だった。漱石は、同じ人物でも状況次第で英雄にも悪人にもされる現実を冷静に見つめ、この句のように表現したと考えられる。

現代においても、この考えはSNSやメディアによる評価の急変に通じる。同じ行動が、ある時は称賛され、別の時には激しい批判の対象となることがある。人間の評価は固定されたものではなく、「浮世の風」によって容易に揺れ動くというこの言葉は、時代を超えて警句として通用する。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!