「どうしようもなく残念な人と、優れていて感嘆するほどの人とは、数の上では同じくらいなのでしょう」

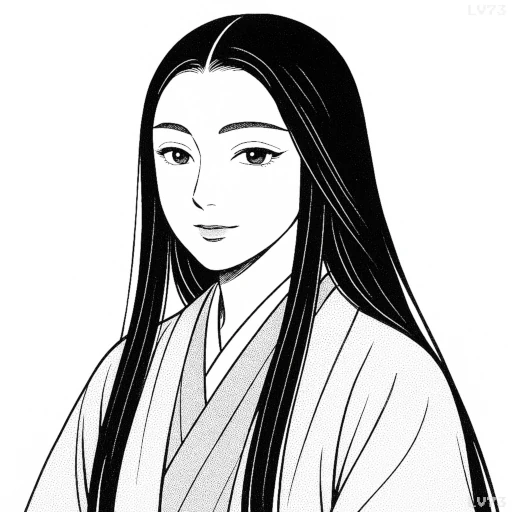

- 970-980年頃?~1014-1031年頃?(諸説あり)

- 日本出身

- 作家、歌人

原文

「取る方なく口惜しき際と、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数ひとしくこそはべらめ」

現代語訳

「どうしようもなく残念な人と、優れていて感嘆するほどの人とは、数の上では同じくらいなのでしょう」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人の資質の極端さと、その分布に対する観察を示している。紫式部が生きた平安時代は、貴族社会において教養・容姿・品位などの差が人間評価に大きく影響した。ここでは、極端に優れた人物と、逆にどうしようもない人物が少数ながら存在する一方で、中庸な人が多数を占めるという現実認識が語られている。この視点は、人間の多様性を鋭く捉えているといえる。

現代においても、この考え方は示唆に富む。企業や組織においても、卓越した人材と問題の多い人材は稀であり、大半は平均的な能力を持つ人々で構成される。教育や人材育成の現場でも、突出した才能を持つ人はごく少数で、逆に著しく欠点の多い人も少ないというのが実情である。この名言は、その現実を認めつつ、極端な存在に一喜一憂するより、全体のバランスをどう取るかが重要であるという教訓を含んでいる。

さらに、この言葉は人間観察の冷静さと公平さを示している。優れた人物を称賛する一方で、欠点を持つ人物を過度に責めるのではなく、どちらも稀少な存在であり、むしろ平均的な人々こそ社会の基盤であるという洞察がある。この考え方は、現代のリーダーシップ論や社会構造の理解にも通じ、人材評価や組織運営における重要な視点を与えているのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「紫式部」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い