「真の新しいインドが生まれるためには、すべての些末で取るに足らないものを捨てなければならない。救済されるために、インド人は自らの良きものを差し出すだけでなく、盲目的に執着している悪しきもの―憎しみや分裂、本来恥ずべきことでの誇り、争いや誤解―をも犠牲にしなければならない」

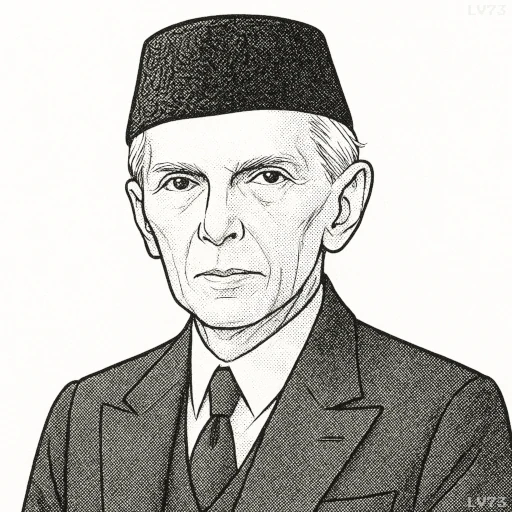

- 1876年12月25日~1948年9月11日(71歳没)

- パキスタン出身

- 政治家、弁護士、パキスタン建国の父、初代総督

英文

”For a real New India to arise, all petty and small things must be given up. To be redeemed, all Indians must offer to sacrifice not only their good things, but all those evil things they cling to blindly – their hates and their divisions, their pride in what they should be thoroughly ashamed of, their quarrels and misunderstandings.”

日本語訳

「真の新しいインドが生まれるためには、すべての些末で取るに足らないものを捨てなければならない。救済されるために、インド人は自らの良きものを差し出すだけでなく、盲目的に執着している悪しきもの―憎しみや分裂、本来恥ずべきことでの誇り、争いや誤解―をも犠牲にしなければならない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、インド独立運動の中でジンナーが訴えた精神的改革と国民的統合の必要性を示すものである。彼は、新しい国家を築くためには単に政治的独立を達成するだけでは不十分であり、憎悪や分裂、誤解や虚栄心といった人々の内面の障害を克服することが不可欠だと考えていた。ここでの「小さなもの」「悪しきもの」は、共同体の結束を妨げる感情や習慣を象徴している。

歴史的背景として、この発言はインド亜大陸における宗派対立や地域的分裂を念頭に置いたものである。独立を目前にしても、ヒンドゥーとムスリムの対立、カーストや地域意識の亀裂が社会に深く根付いていた。ジンナーはこれらを放置すれば真の「新しいインド」は誕生せず、独立の意義が失われると考え、精神的・道徳的改革による統一を呼びかけたのである。

現代においても、この言葉は普遍的な意義を持つ。社会的変革や国家再建は、外的条件だけでなく、国民一人ひとりの内面的な改革と不必要な分裂の克服を伴わなければ実現できない。ジンナーの言葉は、現代社会における分断や対立を超えて、共通の未来のために自らの誤った執着を手放す勇気の重要性を教えている。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?