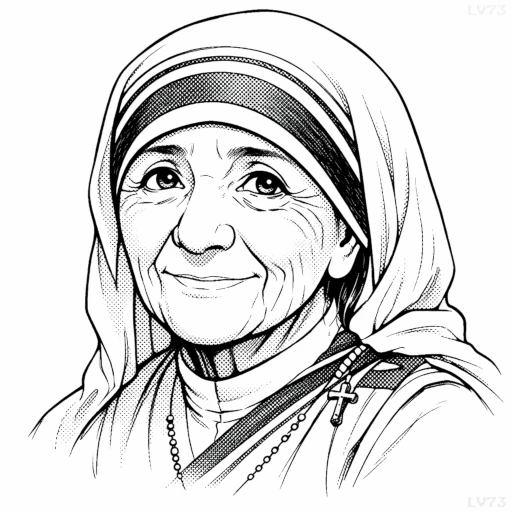

「私たちが受けた恵みに従って、死にゆく人々、貧しい人々、孤独な人々、必要とされない人々に手を差し伸べましょう。そして、謙虚な仕事をすることを恥じたり、ためらったりしてはなりません」

- 1910年8月26日~1997年9月5日

- オスマン帝国(北マケドニア)出身

- カトリックの聖人、「神の愛の宣教者会」創立者、修道女

英文

“Let us touch the dying, the poor, the lonely and the unwanted according to the graces we have received and let us not be ashamed or slow to do the humble work.”

日本語訳

「私たちが受けた恵みに従って、死にゆく人々、貧しい人々、孤独な人々、必要とされない人々に手を差し伸べましょう。そして、謙虚な仕事をすることを恥じたり、ためらったりしてはなりません」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、困難な状況にある人々に対する思いやりと奉仕の大切さを説いている。マザー・テレサは、私たちが社会の中で最も傷つきやすい人々に手を差し伸べることの必要性を強調している。それは、死に直面している人、貧困に苦しんでいる人、孤独を抱えている人、誰からも求められていないと感じる人たちへの具体的な支援であり、これらの行動が人間としての真の価値を示す。彼女は、これらの行動が特別なものである必要はなく、むしろ謙虚に、与えられた恵みに感謝しながら行うことが重要だと考えていた。

この言葉の背景には、マザー・テレサが奉仕活動を行った現場での体験がある。彼女は、カルカッタのスラム街で死にゆく人々を看取り、貧困にあえぐ人々を助け、孤独な人々に寄り添った。彼女は自らの働きを偉業として捉えるのではなく、神から与えられた恵みに感謝し、その恵みを他者に分かち合うことが使命であると感じていた。彼女は、奉仕活動が小さなことであっても、謙虚に誇りを持たず行うことが最も重要だと信じていた。「謙虚な働き」とは、見返りや称賛を求めず、ただ人々のために手を動かすことを意味する。

現代において、このメッセージは特に価値がある。私たちは時として、目に見える大きな変化を求め、注目される行動を優先する傾向がある。しかし、マザー・テレサの言葉は、目立たない小さな行動こそが、実は人々の生活に大きな影響を与えることを思い出させてくれる。たとえば、ホームレスの人々に温かい食事を提供することや、孤独を感じている隣人に声をかけることは、小さな行動に見えるかもしれないが、その人たちにとっては計り知れない価値を持つことがある。愛をもって人々に接することで、私たちは社会の中で希望や癒しを広めることができるのだ。

具体例を挙げると、介護施設でのボランティア活動や孤独な人への訪問がある。高齢者が孤独を感じているとき、誰かが話を聞いたり一緒に時間を過ごしたりすることで、その人の人生に大きな変化をもたらすことができる。また、貧困家庭の子どもたちに教育支援を提供することや、困難に直面する人々に支援物資を届けることも、「謙虚な働き」の一例だ。これらの行動は、派手ではないかもしれないが、深い愛と共感に満ちた行動であり、受けた人々に希望と安心を与える。

この名言は、私たちが他者に奉仕するとき、恵みに感謝し、謙虚に行動することの重要性を教えてくれる。奉仕は、自分の能力や持っているものに応じて、無理のない範囲で行えばよい。マザー・テレサは、すべての人ができる範囲で他者に愛を与えることを望んでいた。私たちも彼女の言葉を胸に、困っている人々に手を差し伸べ、愛と希望を広めることができるだろう。それは、自分の行動に誇りを持たず、ただ人々の幸せを願う心で行うことである。

「マザー・テレサ」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!