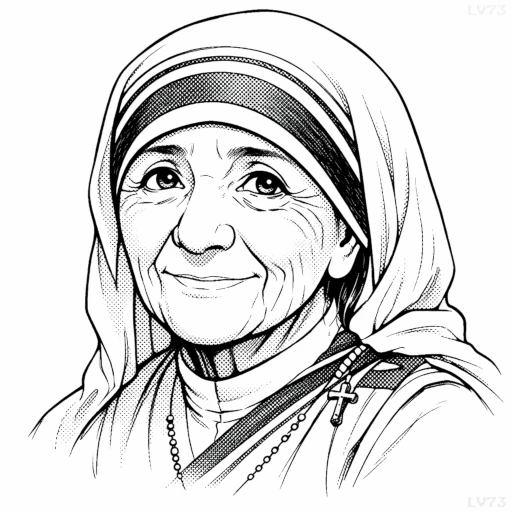

「彼ら一人ひとりが、姿を変えたイエスなのです」

- 1910年8月26日~1997年9月5日

- オスマン帝国(北マケドニア)出身

- カトリックの聖人、「神の愛の宣教者会」創立者、修道女

英文

“Each one of them is Jesus in disguise.”

日本語訳

「彼ら一人ひとりが、姿を変えたイエスなのです」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、マザー・テレサの奉仕の精神とキリスト教的信仰を表している。彼女は、貧しい人々や苦しんでいる人々の中に神の存在を見ていた。困難な状況にいる一人一人が、イエス・キリストの姿をした存在であると考え、そのために彼らに接することは神に奉仕することだと信じていた。この考え方は、どんな人にも尊厳と愛を持って接することが重要であるという信仰に基づいている。彼女にとって、人間は皆神聖な存在であり、特に苦しむ人々は神の愛を通じて特別に守られるべきだと考えていた。

マザー・テレサの活動には、この信念が深く根付いていた。彼女は貧困や病気に苦しむ人々に、愛と尊厳をもって接し、それを神への奉仕と見なしていた。彼女は彼らの苦しみを単なる人間の問題としてではなく、神の姿をした存在が直面している課題として理解しようとしていた。たとえば、病人のケアや食事の提供といった行為も、単なる慈善活動ではなく、神への愛と献身の表現だった。この視点は、彼女の奉仕活動に特別な深みを与え、人々への接し方が非常に温かく、敬意に満ちたものだった。

現代社会においても、このメッセージは重要な意味を持つ。私たちはしばしば、他者を自分とは異なる存在と見なしたり、苦しんでいる人々を軽視してしまうことがある。しかし、マザー・テレサの言葉は、すべての人が尊重されるべき存在であり、特に苦しむ人々に対しては、特別な思いやりとケアが必要であることを教えてくれる。この考えは、社会の中での平等や人権の尊重、困っている人々への共感を深めるものでもある。どのような立場の人でも、彼らの中に神聖な価値があることを忘れずに接することが求められている。

具体的な例として、ボランティア活動や支援団体の取り組みが挙げられる。ホームレスの人々や病院で孤独に苦しむ患者に対して、ただ物質的な援助をするだけでなく、心を込めて接することで、相手が自分の存在を認められ、大切にされていると感じられる。このような姿勢は、私たちが互いに尊重し合い、愛を持って接する社会を築くために欠かせないものだ。

この名言は、私たちが日々出会うすべての人を尊重し、愛を持って接することの大切さを思い出させてくれる。誰かを助ける際、その人がただの受益者ではなく、神聖な存在であるという視点を持つことで、私たちの行動はより深い意味を持つようになる。マザー・テレサは、この考え方を実践することで、人間の尊厳を守り、世界に愛と光を広めようとしていた。私たちも、この言葉を胸に、他者に対する敬意と思いやりを忘れずに行動することで、より良い社会を築くことができるだろう。すべての人が神聖な存在であり、特に苦しむ人々は特別な愛を必要としているのだ。

「マザー・テレサ」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!