「青楼薄倖の人は意気なることを得べけれども、意気なる宰相は、風流の天子におなじ厄介ものなるべし。芸者は意気なるが善かるべけれど、奥様の意気なるはありがたからず」

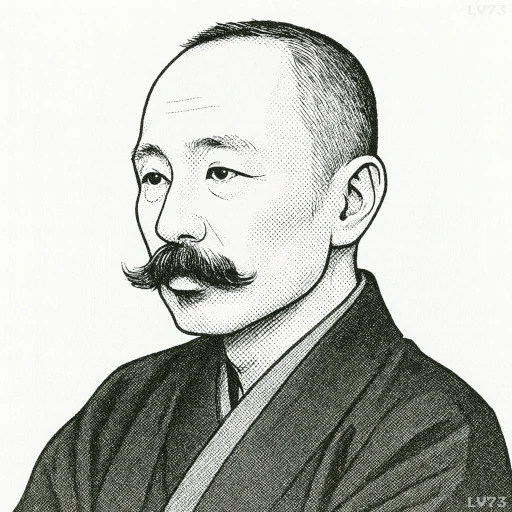

- 1862年2月17日~1922年7月9日(60歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、翻訳家、軍医

原文

「青楼薄倖の人は意気なることを得べけれども、意気なる宰相は、風流の天子におなじ厄介ものなるべし。芸者は意気なるが善かるべけれど、奥様の意気なるはありがたからず」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、立場や役割によって「意気」の評価が変わることを述べている。ここでの「意気」とは、誇り高さや豪胆さ、時に自分の信念を貫く気風を指す。森鴎外は、遊郭で不遇な境遇にある人や芸者であれば、その意気が魅力や美徳として映ることがあると認めている。しかし、宰相や天子といった政治的権力者、あるいは家庭の奥様が過度に意気を示すと、かえって扱いにくく、周囲との摩擦や支障を生む厄介な存在になり得ると指摘している。

この考えの背景には、明治から大正期の社会的役割観がある。当時は、立場や身分ごとに求められる振る舞いが明確にあり、それを逸脱すると周囲から反感や警戒を受けた。鴎外は、意気が美徳として評価されるか、問題視されるかは、その人の社会的文脈と役割によって決まるという現実を冷静に観察していたと考えられる。

現代においても、この視点は組織や人間関係で応用できる。強い自己主張や信念の発露は、立場や状況によってはリーダーシップとして評価される一方、時に協調性の欠如や権力乱用とみなされることもある。同じ性質でも、評価は立場と状況次第で正反対になるというこの言葉は、対人関係や社会的行動の難しさを鋭く突いている。

「森鴎外」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!