「担がれるということは、傍から見れば気の毒な話で、本人のためには余り気の利かない事だ。併し私の思うには、或は天下の人を二つに分かって、一つは担ぐ人で一つは担がれる人だと云って好いかもしれない」

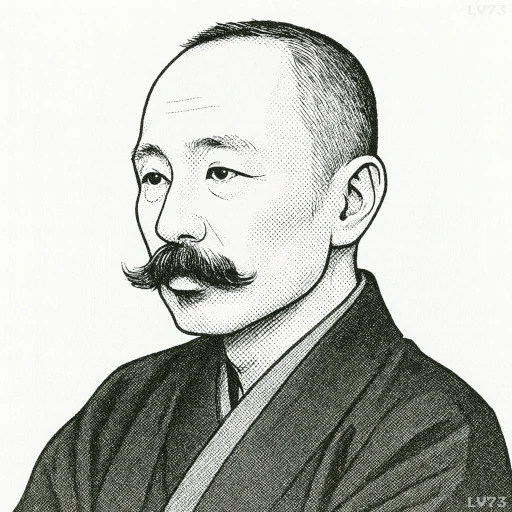

- 1862年2月17日~1922年7月9日(60歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、翻訳家、軍医

原文

「担がれるということは、傍から見れば気の毒な話で、本人のためには余り気の利かない事だ。併し私の思うには、或は天下の人を二つに分かって、一つは担ぐ人で一つは担がれる人だと云って好いかもしれない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人間関係や社会構造における役割の二分法を述べている。「担がれる」とは、文字通り神輿のように持ち上げられ、周囲によって祭り上げられることを指す。外から見れば、その人物は利用されているようにも見え、本人にとっても必ずしも有益とは限らない。しかし森鴎外は、世の中の人間を大きく分ければ、他人を持ち上げて動かす側(担ぐ人)と、持ち上げられて動く側(担がれる人)の二種類に整理できると述べている。

この考えの背景には、鴎外の軍人・官僚としての経験がある。政治や組織の中では、実際に意思決定を行う者と、その表看板として担ぎ上げられる者が存在し、後者は自覚の有無に関わらず役割を演じることになる。社会は常に、担ぐ側と担がれる側の相互作用によって動いているという現実認識が、この言葉の背後にある。

現代においても、この構図は変わらない。政治では候補者を支持者が担ぎ、企業では経営者やプロジェクトリーダーが組織に担がれる形で役割を果たす。担がれることは必ずしも受動的で終わるわけではなく、担がれた立場を活かして自ら影響力を行使する選択肢もある。この言葉は、社会の中で自分がどちらの役割を担っているかを見極める視点を与えてくれる。

「森鴎外」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!