「実は敵という敵の中で山の神ほど恐ろしい敵はない」

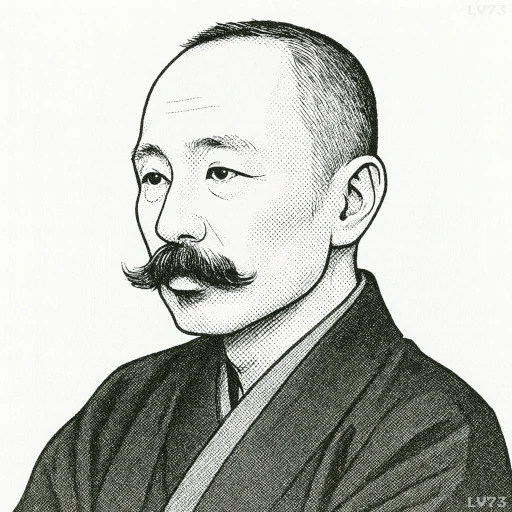

- 1862年2月17日~1922年7月9日(60歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、翻訳家、軍医

原文

「実は敵という敵の中で山の神ほど恐ろしい敵はない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉における「山の神」は、実際の山岳信仰における神ではなく、家庭内の支配的で口やかましい妻を指す俗語である。明治から大正期にかけて、庶民の間で妻を半ば畏怖と諧謔を込めて「山の神」と呼ぶ言い回しが広く使われていた。森鴎外はこの言葉を用いて、主人公が外の敵よりも家庭内の妻を恐れる様子を戯画的に描いている。

当時の都市下層社会では、男が友人や近隣者と争えば殴るか殴られるかで決着がつくが、妻との対立には終わりがなく、繰り返し叱責や口論が続くことが多かった。鴎外はこの際限のない心理的圧力を、古代神話のシーシュポスの岩になぞらえ、いくら抗っても元に戻ってしまう絶望感として描写している。この比喩は、家庭という場が持つ閉塞感と、妻の存在感の大きさを際立たせている。

現代でも、職場や社会での競争よりも家庭内の人間関係の方が精神的に重いと感じる人は少なくない。この一文は、単なる夫婦間の諧謔にとどまらず、人間関係における「逃げ場のない圧力」という普遍的な心理を映し出している。森鴎外は、時代背景に根ざした俗語を巧みに使い、家庭内の力関係と人間の弱さを鮮やかに表現したのである。

「森鴎外」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!