「人には誰が上にも好きな人、厭な人と云うものがある。そしてなぜ好きだか、厭だかと穿鑿して見ると、どうかすると捕捉する程の拠りどころがない」

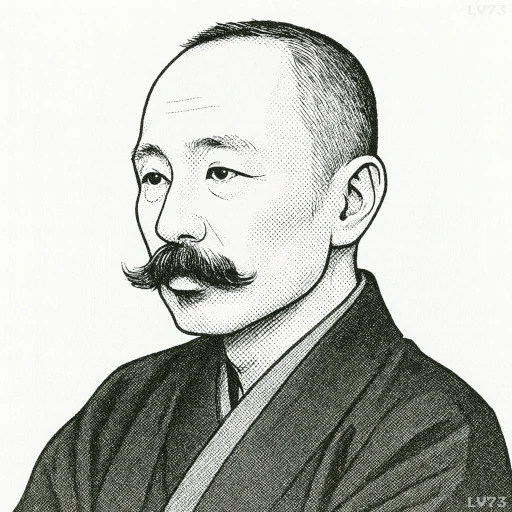

- 1862年2月17日~1922年7月9日(60歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、翻訳家、軍医

原文

「人には誰が上にも好きな人、厭な人と云うものがある。そしてなぜ好きだか、厭だかと穿鑿して見ると、どうかすると捕捉する程の拠りどころがない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人間の感情の多くが理屈では説明できないという事実を示している。人は誰しも、明確な理由もなく好感を抱いたり、反感を持ったりすることがある。それを論理的に分析しようとしても、はっきりとした根拠を掴めない場合が多い。これは人間関係における感情の自発性や曖昧さを物語っている。

背景として、鴎外は人間観察を得意とし、心理の微妙な動きを作品や評論に反映してきた。明治期の合理主義的風潮の中にあっても、人の感情は必ずしも理性や道徳、社会的評価に沿って動くわけではないことを鋭く見抜いていたといえる。好悪の感情は、文化的背景や経験だけでなく、本能や直感にも左右される。

現代においても、この視点は人間関係の不必要な誤解や衝突を避けるヒントになる。理由のはっきりしない感情を無理に正当化しようとせず、そうした感情が自然に存在するものだと理解すれば、他者に対する許容度が高まる。つまり、この言葉は感情の非合理性を受け入れる寛容さの重要性を教えている。

「森鴎外」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!