「おおよそ新聞紙にて醜事を伝えられたる時は、その誣妄を弁ぜんとする人に許多の不利あり。弁駁書によりて始て前の記事に心付くものあり。其不利一つ。前の記事を忘れたるもの、再びこれを想起し、前の記事に深く注意せざりしもの、始て深くこれを注意す。其不利二つ。若弁難反復して、其事一時に喧伝するときは、其弊極れり」

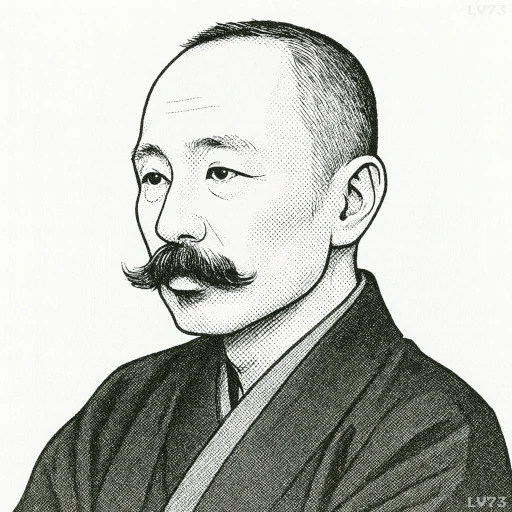

- 1862年2月17日~1922年7月9日(60歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、翻訳家、軍医

原文

「おおよそ新聞紙にて醜事を伝えられたる時は、その誣妄を弁ぜんとする人に許多の不利あり。弁駁書によりて始て前の記事に心付くものあり。其不利一つ。前の記事を忘れたるもの、再びこれを想起し、前の記事に深く注意せざりしもの、始て深くこれを注意す。其不利二つ。若弁難反復して、其事一時に喧伝するときは、其弊極れり」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、誤った中傷や醜聞に対する反論の難しさを指摘している。新聞で悪い噂や虚偽の記事が流れた場合、反論しようとする側には多くの不利がある。第一に、反論を読むことで初めて元の記事の存在に気付く人が出る。第二に、忘れていた人や深く気にしていなかった人が、反論によって改めてその内容を思い出し、注目してしまう。そして、反論を繰り返せば繰り返すほど、その話題自体がさらに広まり、かえって自分の不利益を拡大してしまうのである。

森鴎外が生きた時代は、新聞や雑誌が世論形成に大きな影響を持ち、名誉や評判が紙面によって左右されることが多かった。鴎外は官僚や軍人として公的立場にあったため、時に批判や誤解にさらされる経験を持っていた。その中で、メディア上の攻防は必ずしも正義や真実だけでは勝てないという現実を理解し、こうした警句を残したと考えられる。

現代においても、この構図はSNSやネットニュースにそのまま当てはまる。炎上やデマへの反論が、かえって拡散や再注目を招く現象はしばしば見られる。そのため、反論すべきか黙殺すべきかを慎重に見極めるメディア戦略が重要となる。この言葉は、感情的な応酬ではなく、長期的な影響を考えた行動の必要性を示している。

「森鴎外」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!