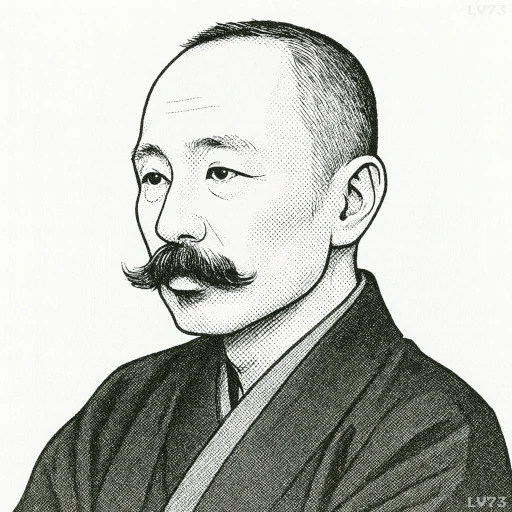

森鴎外

- 1862年2月17日~1922年7月9日(60歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、翻訳家、軍医

人物像と評価

森鴎外は、明治から大正期にかけて活躍した文豪であり、軍医としても知られる人物である。

代表作に『舞姫』『高瀬舟』『阿部一族』などがあり、西洋文学の翻訳・紹介を通じて日本近代文学の発展に寄与した。

特に『舞姫』では留学経験をもとに、近代的自我と伝統的価値観の衝突を描き、日本文学に新たなテーマを導入した。

また、軍医総監として衛生行政や医学研究にも貢献し、多方面で才能を発揮した。

一方、彼の作品は時に難解で理知的すぎるとの批判を受け、感情表現の抑制や人物描写の硬さが指摘されることもあった。

また、史実への忠実さを重んじるあまり、物語性より史料性が勝る作品も多い。

しかしその厳格な知性と文学的探求は、日本の知識人像の一典型を築き、後世に大きな影響を与えた存在である。

引用

- 「開いている扉があったら足を容れよう。扉が閉じられていたら通り過ぎよう」

- 「赤ん坊は赤い物に目を刺戟せられれば、火をでも攫む。それと同じように、女は我欲を張り通して、自分が破滅する」

- 「アワンチュウルの心持は、若い人には、男と女とを問わず、多少ある。花見に行く。芝居に行く。花を見たり、芸を見たりするばかりではない。人を見る。それよりは人に見て貰う」

- 「いかにせば人に乞うことなくして事足るべきか。他なし、只だ寡欲なれ」

- 「一々の詞を秤の皿に載せるような事をせずに、なんでも言いたい事を言うのは、我々青年の特権だね」

- 「一体女は何事によらず決心するまでには気の毒な程迷って、とつおいつする癖に、既に決心したとなると、男のように左顧右眄しないで、œillèresを装われた馬のように、向うばかり見て猛進するものである」

- 「一匹の人間が持っている丈の精力を一事に傾注すると、実際不可能な事はなくなるかも知れない」

- 「犬でも喧嘩をするときは、主人の邸にいる方が強くなる」

- 「今というは力ある神なりとはギヨオテが伝奇『タツソオ』中の警句なり。人の受くる感動は目前に見るを以て尤も強しとす」

- 「今になって個人主義を退治ようとするのは、目を醒まして起きようとする子供を、無理に布団の中へ押し込んで押さえていようとするものだ」

- 「今の女は丸で動物のように、生存競争の為めには、あらゆるものと戦うようになっているのではないでしょうか」

- 「今私が此鉢に水を掛けるように、物に手を出せば弥次馬と云う。手を引き込めておれば、独善と云う。残酷と云う。冷澹と云う。それは人の口である。人の口を顧みていると、一本の手の遣所もなくなる」

- 「嘘を衝きたくないからと云って、相手の面目を潰すには及ばないのである。それよりはまだ嘘を衝いた方が好いかも知れない」

- 「美しいものが人の心を和げる威力の下には、親だって、老人だって屈せずにはいられない」

- 「大きい車は廻りが遅いのう」

- 「おおよそ新聞紙にて醜事を伝えられたる時は、その誣妄を弁ぜんとする人に許多の不利あり。弁駁書によりて始て前の記事に心付くものあり。其不利一つ。前の記事を忘れたるもの、再びこれを想起し、前の記事に深く注意せざりしもの、始て深くこれを注意す。其不利二つ。若弁難反復して、其事一時に喧伝するときは、其弊極れり」

- 「女と云うものは時々ぶんなぐってくれる男にでなくっては惚れません」

- 「女はどんな正直な女でも、その時心に持っている事を隠して、外の事を言うのを、男程苦にしはしない」

- 「学問も因襲を破って進んで行く。一国の一時代の風尚に肘を掣せられていては、学問は死ねる」

- 「過去の生活は食ってしまった飯のようなものである。飯が消化せられて生きた汁になって、それから先の生活の土台になるとおりに、過去の生活は現在の生活の本になっている」

- 「担がれるということは、傍から見れば気の毒な話で、本人のためには余り気の利かない事だ。併し私の思うには、或は天下の人を二つに分かって、一つは担ぐ人で一つは担がれる人だと云って好いかもしれない」

- 「元来学問をしたものには、宗教家の謂う『信仰』は無い」

- 「気が利かぬようでも、女は女に遭遇して観察をせずには置かない。道で行き合っても、女は自己の競争者として外の女を見ると、或る哲学者は云った」

- 「怯弱と残忍とは相伴う。復讎の苛酷にして永遠なること夫人の復讎に若くはなし」

- 「薬は勿論の事、人生に必要な嗜好品に毒になることのある物は幾らもある。世間の恐怖はどうかするとその毒になることのある物を、根本から無くしてしまおうとして、必要な物までを遠ざけようとするようになる」

- 「『首を挙げ角振り立ててわれ殻を出でたりと云う蝸牛を見る』私はそんな議論をする人よりは、愚な迷の中に彷徨している人の方が好きだ」

- 「芸術の認める価値は、因襲を破る処にある。因襲の圏内にうろついている作は凡作である。因襲の目で芸術を見れば、あらゆる芸術が危険に見える」

- 「けふなり。けふなり。きのふありて何かせむ。あすも、あさても空しき名のみ、あだなる声のみ」

- 「現在は過去と未来との間に画した一線である。此線の上に生活がなくては、生活はどこにもないのである」

- 「棋というものが社交的遊戯になっている間は、危険なる思想が蔓延するなどという虞はあるまい」

- 「寂しがらない奴は、神経の鈍い奴か、そうでなければ、神経をぼかして世を渡っている奴だ」

- 「自己を誤解せられる虞のある人には、自己を観察して貰いたくない」

- 「実は敵という敵の中で山の神ほど恐ろしい敵はない」

- 「死なないわけには行かない。死ぬるまで弾力を保存したい」

- 「死ハ一切ヲ打チ切ル重大事件ナリ。奈何ナル官権威力ト雖此ニ反抗スル事ヲ得ズト信ズ。余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」

- 「数々鑰匙を失う人は軈て人に侮らるる人と知れ」

- 「自分丈の力で為し得ない事を、人にたよってしようと云うのは、おおかた空頼めになるものと見える」

- 「自分の心中の私を去ることを難んずる人程却って他人の意中の私を訐くに敏なるものである」

- 「常識は基督を生ぜず、常見は釈迦を成さず、『コンモン、センス』の間には一個の大詩人を着くべきところだにあらざるべし」

- 「少壮時代に心の田地に卸された種子は、容易に根を断つことの出来ないものである」

- 「自利の最も高きものは利他と契合すること、譬えば環の端なきが如し」

- 「人生の最も苦なるものは学校の試験に若くは莫し」

- 「凡ての人為のものの無常の中で、最も大きい未来を有しているものの一つは、矢張科学であろう」

- 「青楼薄倖の人は意気なることを得べけれども、意気なる宰相は、風流の天子におなじ厄介ものなるべし。芸者は意気なるが善かるべけれど、奥様の意気なるはありがたからず」

- 「世間の奴等に附き合って見るに、目上に腰の低い奴は、目下にはつらく当って、弱いものいじめをする」

- 「第一流でもなんでも、小説家である以上は、政府は厄介ものだと思っているのだから、死んでくれれば喜ぶのである」

- 「大家大家。大家とは抑々何なる人ぞ。人に推称せられてなれるにや。将た自ら尊重してなれるにや。何れの国、何の世にも大家というものありて、まことにありがたく、慕わしく、浦山しきものなるが、中には又おそろしく、気味悪く、にくむべきも少なからず」

- 「誰の心にも自分の過去を弁護し修正しようと思う傾向はあるから、意識せずに先ず自ら欺いて、そして人を欺くことがある」

- 「男子は生理上に、女子よりも貞操が保ちにくく出来ている丈は事実らしいのだね。併し保つことが不可能でもなければ、保つのが有害でも無論ないということだ」

- 「秩序を無用の抑圧だとして、無制限の自由で人生の階調が成り立つと思っている人達は、人間の欲望の力を侮っているのではあるまいか」

- 「著作家は葬られる運命を有している。無常を免れない。百年で葬られるか、十年で葬られるか、一年半年で葬られるかが問題である。それを葬られまいと思ってりきんで、支那では文章は不朽の盛事だ何ぞという。覚束ない事である」

- 「常に自分より大きい、強い物の迫害を避けなくてはいられぬ虫はmimicryを持っている。女は嘘を衝く」

- 「哲学者というものは、人間の万有の最終問題から観察している。外から覗いている」

- 「童謡は詩の芽なり」

- 「どこまでもねちねちへこまずに遣って行くのも江戸っ子だよ」

- 「どんなに巧みに組み立てた形而上学でも、一篇の抒情詩に等しいものだ」

- 「どんな迷信にもしろ、それを迷信だというには、代りにやる信仰がなくてはならない」

- 「汝の血を冷かにせよ。汝の血を冷かにせよ。何れの場合なるを問わず、怒は人を服する所以にあらざればなり」

- 「なんでも日本へ持って来ると小さくなる。ニイチェも小さくなる。トルストイも小さくなる」

- 「日本はまだ普請中だ」

- 「人間のする事の動機は縦横に交錯して伸びるサフランの葉の如く容易には自分にも分らない。それを強いて、烟脂を舐めた蛙が腸をさらけ出して洗うように洗い立てをして見たくもない」

- 「人間は遅疑しながら何かするときは、その行為の動機を有り合せの物に帰する」

- 「鳩の卵を抱いているとき、卵と白墨の角を刓したのと取り換えて置くと、矢張其白墨を抱いている。目的は余所になって、手段丈が実行せられる」

- 「髭というものは白くなる前に、四十代で赤み掛かって来る、その頃でなくては、日本人では立派にはならないものだ」

- 「人並とは悪しき事なり」

- 「人には誰が上にも好きな人、厭な人と云うものがある。そしてなぜ好きだか、厭だかと穿鑿して見ると、どうかすると捕捉する程の拠りどころがない」

- 「人の魚を釣るのを見ているような態度で、交際社会に臨みたくはない」

- 「人の遭遇というものは、紹介状や何ぞで得られるものではない。紹介状や何ぞで得られるような遭遇は、別に或物が土台を造っていたのである」

- 「人を騙すよりは、人に騙されている方が、気が安い」

- 「日の光を藉りて照る大いなる月たらんよりは、自ら光を放つ小き燈火たれ」

- 「昼の思想と夜の思想とは違う。何か昼の中解決し兼た問題があって、それを夜なかに旨く解決した積で、翌朝になって考えて見ると、解決にも何にもなっていないことが折々ある」

- 「富人が金を得れば、悪業が増長する。貧人が金を得れば堕落の梯を降って行く」

- 「平気で黙りたい間黙っていることは、或る年齢を過ぎては容易に出来なくなる」

- 「傍観者と云うものは、矢張多少人を馬鹿にしているに極まっていはしないか」

- 「曲れる作者たらんよりは寧ろ直ぐなる述者たれ。拙き著者たらんよりは寧ろ巧なる翻訳者たれ」

- 「未知の世界ということが僕を刺激するのである。譬えばまだ読んだ事のない書物の紙を紙切小刀で切る感じの如きものである」

- 「無学を以て人に誇り、哲学を空理なりといい、真善美の三つを説くものを迂人なりというものの憎むべき、責むべきは、学を衒うものより甚しかるべし」

- 「貪ることを休めよ。まことの友は一人二人あらば足りなん」

- 「面会日というものを極めている人もある。極めるとなると、なんだか自分で自分を縛るような心持がして不愉快である」

- 「容貌は其持主を何人にも推薦する」

- 「余は守る所を失わじと思いて、おのれに敵するものには抗抵すれども、友に対して否とはえ対えぬが常なり」

- 「夜の思想から見ると昼の思想から見るとで同一の事相が別様の面目を呈して来る」

- 「若い心は弾力に富んでいる。どんな不愉快な事があって、自己を抑圧していても、聊かの弛みが生ずるや否や、弾力は待ち構えていたようにそれを機として、無意識に元に帰そうとする」

- 「我心は処女に似たり」

- 「私の時間の遣操に拙なのは、金の遣操に拙なのと同一である。拙は蔵するが常である。併し拙を蔵するのも、金を蔵すると同一で、気苦労である」

- 「我は我が最も親しき友なり。我の我に負く時は人生の最も心細き時なり」