「逆説はその場のがれにこそなれ、本当の言いのがれにはなりえない」

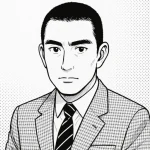

- 1925年1月14日~1970年11月25日

- 日本出身

- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家

原文

「逆説はその場のがれにこそなれ、本当の言いのがれにはなりえない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、三島由紀夫が逆説的表現の限界と危うさについて鋭く論じたものである。逆説は、一時的に状況を切り抜けたり、論理の矛盾を煙に巻いたりするためには有効であるが、根本的な問題解決や真実からの逃避には決してならないという認識が示されている。ここでは、言葉や理屈による逃避の無力さが強く指摘されている。

三島は、文学や思想においてしばしば逆説的な言い回しを駆使したが、同時にそれが本質を覆い隠す欺瞞になりかねないことにも自覚的であった。逆説とは、現実の矛盾を鋭く暴く有効な手段である一方で、それに安住すれば、真剣に現実に向き合う態度を失う危険性を持つ。この言葉は、三島自身が持っていた言葉の力への信頼と、言葉だけでは到達できない現実への痛切な意識を象徴している。

現代においても、この洞察は重い意味を持つ。たとえば、アイロニーや逆説的表現があふれる社会において、皮肉や逆説に逃げ込むことで本当の問題から目をそらす傾向が見られる。三島のこの言葉は、逆説的な知恵に頼るだけでなく、言葉を超えて現実そのものと誠実に向き合うことの重要性を、静かに、しかし力強く教えているのである。

「三島由紀夫」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!