「人生のいちばんはじめから、人間はずいぶんいろんなものを諦らめる。生れて来て何を最初に教わるって、それは『諦らめる』ことよ」

- 1925年1月14日~1970年11月25日

- 日本出身

- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家

原文

「人生のいちばんはじめから、人間はずいぶんいろんなものを諦らめる。生れて来て何を最初に教わるって、それは『諦らめる』ことよ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

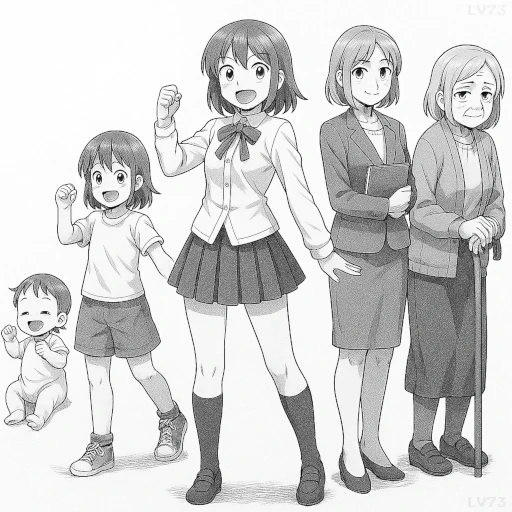

この言葉は、三島由紀夫が人間の成長と諦念の関係を鋭く描き出したものである。人生は希望や夢を抱いて始まるのではなく、むしろ最初から「できないこと」「得られないこと」を受け入れることによって成り立っているという認識が示されている。ここでは、諦めることが単なる敗北ではなく、人間の成熟と現実への適応の出発点であるという冷徹な洞察が語られている。

三島は、人間が生きるとは、理想や欲望に突き動かされるだけでなく、現実の限界を受け入れることで自我を形成していく過程であると考えていた。赤ん坊がすべての欲求を満たされない現実に直面し、不可能を知り、耐えることを覚えるのが、まさに「生きる」という営みの根本にある。この言葉は、三島が持っていた人間存在に対する深い理解と、厳しい現実受容への覚悟を象徴している。

現代においても、この洞察は重い意義を持つ。たとえば、何でも可能であるかのような幻想が振りまかれる社会において、限界を知ること、諦めることこそが、逆に自由で強靭な生を築くために不可欠である。生きるとは、夢を抱くことと同じくらい、諦めを引き受けることである。

「三島由紀夫」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!