「五万人、十万人となると、これはもう『手を合わせて拝む』という心根がなければ、とても部下を生かしつつ、よりよく働いてもらうことはできない」

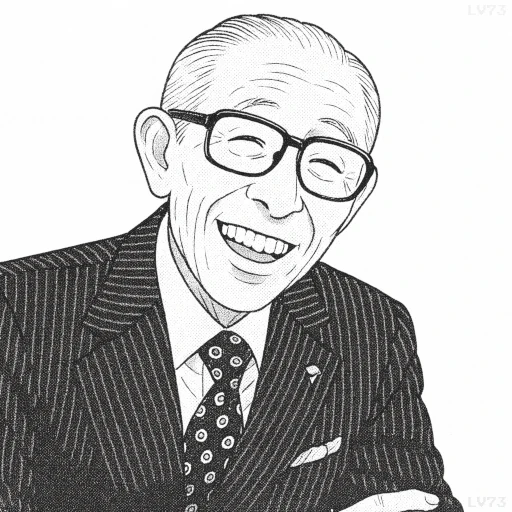

- 1894年11月27日~1989年4月27日(94歳没)

- 日本出身

- 実業家、発明家、パナソニック(松下電器産業)創業者、「経営の神様」

原文

「五万人、十万人となると、これはもう『手を合わせて拝む』という心根がなければ、とても部下を生かしつつ、よりよく働いてもらうことはできない」

出典

商売心得帖

解説

この言葉は、大規模な組織を率いる経営者にとって、部下への敬意と感謝の念が不可欠であることを示している。数万人という大規模な社員をただ管理するのではなく、一人ひとりの存在に対して「手を合わせて拝む」というほどの謙虚な気持ちを持たなければ、その力を最大限に引き出すことはできないと説いている。ここには人を単なる労働力として扱わず、かけがえのない存在として尊重する姿勢が込められている。

この背景には、松下幸之助の「人間尊重の経営」の理念がある。戦後の急成長を支えた松下電器は、数万人規模の従業員を抱える大企業となった。その中で幸之助は、規模が大きくなるほど経営者の謙虚さが重要になると考えた。数が増えるほど個人を軽視しやすくなるが、逆にその一人ひとりが会社を支える基盤であることを忘れてはならないという戒めがこの言葉に表れている。

現代社会においても、この思想は有効である。グローバル企業や大規模組織を運営する際、上からの一方的な管理や指示だけでは社員の自主性や創造性を引き出すことは難しい。リーダーが謙虚さと感謝を持ち、社員を尊重する姿勢を示すことで、組織全体に信頼と協力の空気が生まれる。この名言は、規模の大小にかかわらずリーダーシップにおける基本的な心構えを教えているといえる。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「松下幸之助」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い