「どこで買っても品物は一緒だけれど、なんとなくあそこで買わないと気がすまない、というようなことになって、両者の心がかよいあい、ひいては社会全体が潤いあるものになってくる」

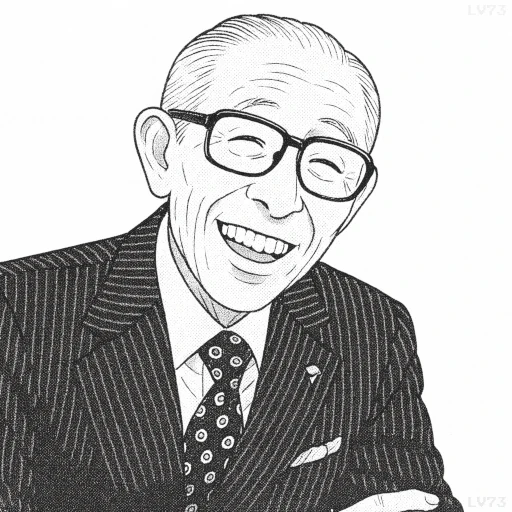

- 1894年11月27日~1989年4月27日(94歳没)

- 日本出身

- 実業家、発明家、パナソニック(松下電器産業)創業者、「経営の神様」

原文

「どこで買っても品物は一緒だけれど、なんとなくあそこで買わないと気がすまない、というようなことになって、両者の心がかよいあい、ひいては社会全体が潤いあるものになってくる」

出典

経済談義

解説

この言葉は、商売において品物そのものの価値以上に、人と人との心の交流が大切であるという考えを示している。どこでも同じ商品が手に入る時代であっても、「あの店で買いたい」「あの人から買いたい」と思わせる関係性が築かれれば、それは単なる取引を超えた信頼や愛着になる。

松下幸之助は、会社経営においてもこの発想を重んじた。商品や価格競争だけに頼るのではなく、顧客との心の通い合いをつくり出すことが長期的な繁栄につながると考えたのである。この心のつながりが広がれば、個人と個人、企業と社会との関係にも潤いが生まれ、全体の調和につながる。

現代でも、この考えは非常に有効である。ネット通販や量販店でどこでも同じものが買える社会だからこそ、「人から買う」体験が価値を持つ。接客態度や顧客対応、あるいは企業理念に共感して商品を選ぶことは増えている。つまり、人間的なつながりや信頼がビジネスの本質的な価値を高めるという普遍的な教えがここにある。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「松下幸之助」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い