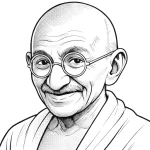

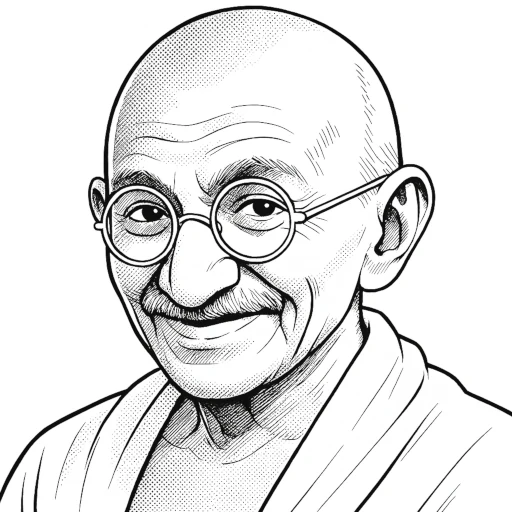

「祈りとは、願い事ではない。それは魂の渇望であり、自らの弱さを日々認めることだ。祈りにおいては、言葉なき心を持つ方が、心なき言葉を持つよりもよい」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

英文

“Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission of one’s weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart.”

日本語訳

「祈りとは、願い事ではない。それは魂の渇望であり、自らの弱さを日々認めることだ。祈りにおいては、言葉なき心を持つ方が、心なき言葉を持つよりもよい」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、祈りの本質を単なる「願望の表明」ではなく、魂の深層から湧き上がる謙虚な自己認識と霊的な希求であると定義する、ガンディーの霊性観を凝縮している。祈りとは神に何かを「求める」ことではなく、自分の限界と弱さを静かに受け入れ、神とのつながりを切望する心の姿勢であるとされている。

「言葉なき心は、心なき言葉に勝る」という一節には、形式や言葉よりも、誠実で謙虚な内面が重要であるという深い教訓が込められている。ガンディーにとって祈りは、道徳的実践や日常の行動と密接に結びついており、心を整え、自己を省みるための霊的行為であると同時に、倫理的自己修養の柱でもあった。

現代においてもこの名言は、宗教的行為が形骸化しがちな社会において、内面の誠実さこそが信仰の核心であることを改めて思い出させる。言葉よりも心、儀式よりも真実――祈りとは神を動かす手段ではなく、自らを深く見つめ直し、謙虚さと感謝の中で生きるための精神的営みであるという、普遍的な真理がこの言葉には宿っている。

「ガンディー」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!