「誓いとは、純粋に宗教的な行為であり、激情の中で立てられるものではない。それは、清められた静かな心で、神を証人としてのみ立てられるものだ」

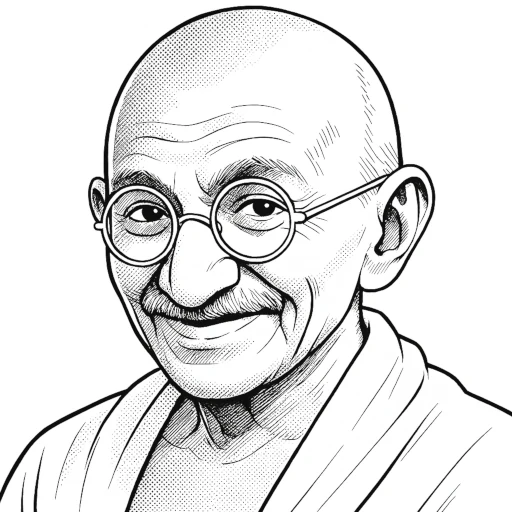

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

英文

“A vow is a purely religious act which cannot be taken in a fit of passion. It can be taken only with a mind purified and composed and with God as witness.”

日本語訳

「誓いとは、純粋に宗教的な行為であり、激情の中で立てられるものではない。それは、清められた静かな心で、神を証人としてのみ立てられるものだ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、誓いとは一時的な感情や衝動に駆られてなされるべきものではなく、深い精神的自覚と内面の静けさの中でのみ成立する神聖な行為であるというガンディーの宗教的・倫理的理解を示している。ここでいう「誓い(vow)」は、断食や禁欲、禁煙、真理の追求など、自己規律に基づく精神的実践を意味し、それは内なる浄化と神聖な意識の中でのみ真に意味を持つとされる。

ガンディー自身、数々の誓いを通して自己を律し、運動の一貫性と道徳的力を維持してきた。たとえば禁欲の誓いや断食の実践は、一時の怒りや焦燥ではなく、沈思と祈りの中で熟考された結果であった。この言葉は、そうした実践の背景にある精神の透明さと神への誓約という宗教的意識の深さを端的に表現している。

現代においてもこの名言は、誓いや決意が安易に語られがちな風潮に対する警鐘として意義を持つ。真の誓いとは、自他に対して誠実であろうとする意志の表明であり、それには冷静さと覚悟、そして深い内省が不可欠である。この言葉は、自己変革や倫理的生き方の出発点において、いかに精神の準備と真摯さが重要かを教えてくれる。

「ガンディー」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!