「非常に醜悪な日本語でつづられた憲法というものは、助詞一つを直すにしても、国会で3分の2以上の議決、そして国民投票で過半の投票を得なければ、憲法の一字一句も変わらないという規定というものを、私たちはなぜか盲信してきたわけで、そういう条文にとらわれることなくて、もっと大きな見地で歴史的にこれを反省し、占領されているという異常な事態の中でああいう形で行われた憲法が、今日の日本にとって、日本人にとって、歴史的な正当性を持つか持たないかということを、私は国会で決めたらいいと思う。私がもし総理大臣だったら、この提案をしますね」

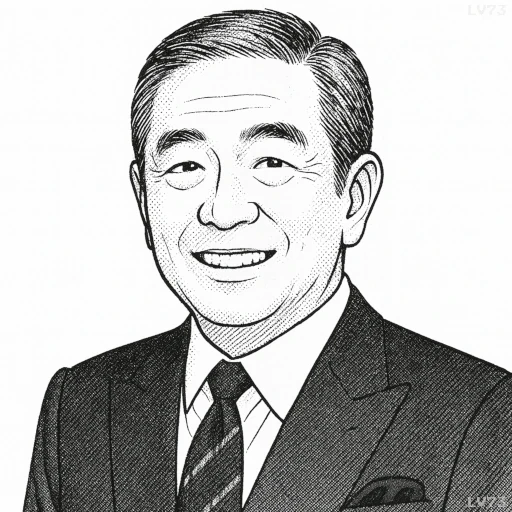

- 1932年9月30日~2022年2月1日(89歳没)

- 日本出身

- 第14~17代東京都知事、作家、政治家

原文

「非常に醜悪な日本語でつづられた憲法というものは、助詞一つを直すにしても、国会で3分の2以上の議決、そして国民投票で過半の投票を得なければ、憲法の一字一句も変わらないという規定というものを、私たちはなぜか盲信してきたわけで、そういう条文にとらわれることなくて、もっと大きな見地で歴史的にこれを反省し、占領されているという異常な事態の中でああいう形で行われた憲法が、今日の日本にとって、日本人にとって、歴史的な正当性を持つか持たないかということを、私は国会で決めたらいいと思う。私がもし総理大臣だったら、この提案をしますね」

解説

この言葉は、石原慎太郎が日本国憲法の制定過程と改正手続きの硬直性に対して批判を述べたものである。彼は、日本国憲法が占領下という異常な状況で制定されたことを踏まえ、その歴史的正当性を再検証すべきだと主張している。特に、憲法改正に国会での3分の2以上の賛成と国民投票の過半数という厳しい条件が課されている点を問題視し、この仕組みを「盲信」してきた日本の姿勢に疑問を呈している。

この発言の背景には、戦後日本の政治が憲法改正をほとんど実行できない状態にあったことがある。石原は、現行憲法の条文修正を前提とする議論だけでなく、制定の経緯そのものを含めた抜本的な見直しを訴えた。彼にとって重要なのは、手続き論に縛られるのではなく、日本人自身が主体的に憲法の在り方を決定することであった。

現代への応用として、この言葉は立憲主義と国民主権のバランスをどう取るかという問題に通じる。憲法改正のハードルを下げるべきか、現行のまま安定性を重視するかは、国の将来像と直結する課題である。石原の提案は、改正条項の緩和や新憲法制定の議論を促す一方で、国際的評価や国内合意形成の難しさという現実的課題も伴う。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?