「中世にはギリシャ、ローマ時代に発達した軍事的組織が全部崩壊して、騎士の個人的戦闘になってしまいました」

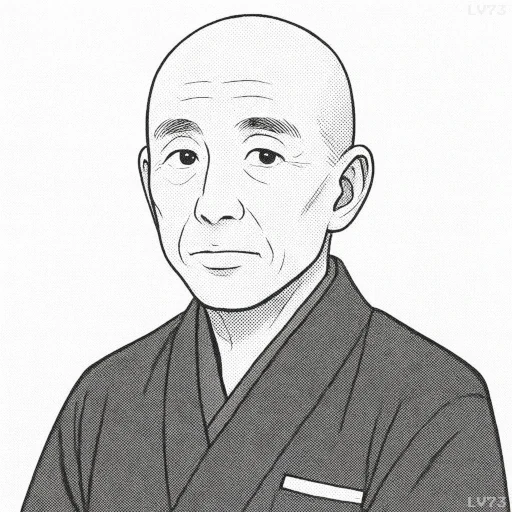

- 1889年1月18日~1949年6月15日(60歳没)

- 日本出身

- 陸軍軍人、戦略家、思想家、著述家

原文

「中世にはギリシャ、ローマ時代に発達した軍事的組織が全部崩壊して、騎士の個人的戦闘になってしまいました」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、石原莞爾が中世戦争の特徴を「組織の崩壊」と「個人戦化」として捉えたものである。古代ギリシャ・ローマでは国民皆兵体制と整然たる戦術によって決戦的な戦争が行われていたが、中世に入るとその体系は失われ、戦争は領主や騎士の個別的戦闘へと変化した。すなわち、戦争が国家的な規模から封建的・局地的なものへと縮小したことを意味している。

背景として、中世ヨーロッパは封建制度が支配し、統一国家よりも領主権力が優越していた。そのため軍事組織も国民皆兵的な形ではなく、騎士や傭兵を中心とした小規模で個別的な戦闘へと変質した。石原はこの時代を、戦争の組織性が弱まり「決戦性」が失われた時代と評価していると考えられる。これは彼の歴史観において、戦争の形態が社会制度と密接に連動することを示す一例である。

現代の視点から見ると、この指摘は「戦争の非組織化」と「再組織化」の循環を考える上で示唆に富む。中世のように戦争が分散化した時代は、現代ではテロリズムや非国家主体による武力行使に重ね合わせることができる。つまり石原の言葉は、戦争の組織性が社会構造に依存し、時代によって決戦型から分散型へ変動することを示すものであり、歴史を通じた戦争形態の変化を理解する鍵となる。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「石原莞爾」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い