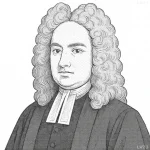

「大義を思う者は、首をはねられる時まで命を惜しむのは、どうにかして本意を果たそうと考えるからである」

- 1560年頃~1600年10月21日

- 日本(戦国時代・近江国)出身

- 武将、奉行、政治家

原文

「大義をおもふものは、首を刎ねらるゝ期までも、命を惜しむは、何とぞ本意を達せんと思ふゆえなり」

現代語訳

「大義を思う者は、首をはねられる時まで命を惜しむのは、どうにかして本意を果たそうと考えるからである」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、石田三成の生涯と重ねて理解するべきである。三成は、豊臣家への忠義を貫くため、関ヶ原の戦いにおいて徳川家康に抗した。「大義」とは、自らの信じる正義や忠誠を指しており、たとえ命を失う危機に瀕しても、それを守り通すべきだという覚悟を示している。単なる個人の保身ではなく、より大きな理念のために生き、そして死ぬ覚悟がにじむ表現である。

時代背景として、三成が生きた安土桃山時代は、武士たちが主君への忠義を最上とする価値観を持っていた。「首を刎ねらるゝ期までも」という表現には、切腹や斬首といった武士の最期のあり方が色濃く反映されている。三成は敗北後も、豊臣家への忠誠を曲げることなく処刑された。この言葉はその生き様そのものを映している。

現代においても、この名言は自らの信念を貫くことの重要性を教えている。たとえば、組織内で正義を守るために不正を告発する者、社会の不条理に抗う者などが、本意を達するために多くの犠牲を覚悟する姿に通じる。簡単に妥協せず、何が正しいかを最後まで問い続ける生き方を示唆する名言である。

「石田三成」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!