「思考が言語を腐敗させるなら、言語もまた思考を腐敗させる」

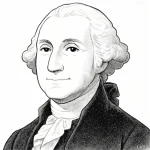

- 1903年6月25日~1950年1月21日

- イギリス植民地時代のインド出身

- 作家・ジャーナリスト

英文

“But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.”

日本語訳

「思考が言語を腐敗させるなら、言語もまた思考を腐敗させる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、言語と思考が互いに影響し合い、悪循環を生む可能性についてのオーウェルの鋭い洞察を表している。オーウェルは、思考の質が低下すると、それが言葉に反映され、言語が曖昧で誤解を招くものになると考えている。また、逆に、曖昧で操作的な言葉を使い続けると、その言語が人々の考え方や判断力を腐敗させ、批判的思考や健全な議論が失われると指摘している。このように、言語と思考は相互に影響し合い、一方が悪化するともう一方にも悪影響を及ぼす可能性がある。

この現象は、現代のメディアや政治における言語操作やプロパガンダの危険性にも通じる。曖昧で誤解を招く言葉や、感情的に煽る表現が多用されると、人々は現実の問題や本質から目を背け、物事を冷静に判断する力が弱まる。例えば、都合の悪い事実が「表現の工夫」によって隠されると、受け手は知らず知らずのうちに事実を正確に理解できなくなり、思考が曖昧なものになりやすい。このように、曖昧な言葉の使用が思考の腐敗を引き起こし、健全な判断を損なう可能性がある。

オーウェルの言葉は、明確で誠実な言葉を使うことの重要性を教えている。言語が思考を豊かにし、健全な判断力を育むためには、言葉の使い方に注意を払い、真実や本質を曖昧にしないことが大切である。この名言は、私たちに言語と思考の相互作用を意識し、正確で明瞭な言葉を通して誠実な思考を維持することの重要性を再認識させてくれるものである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?