「神代の水も、華氏212度の熱に達すれば沸騰し、明治の水も同じく沸騰する。西洋の蒸気も東洋の蒸気も、その膨張する力に違いはない」

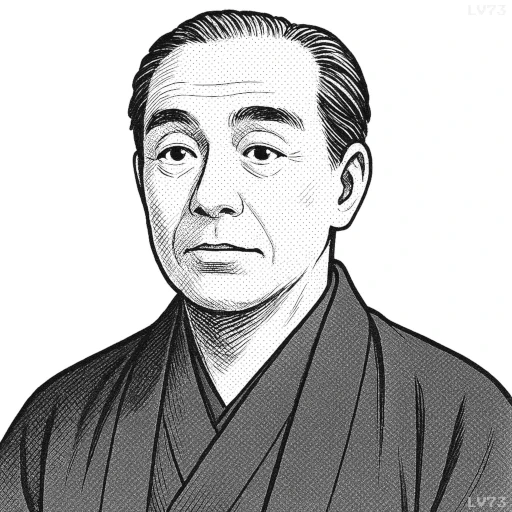

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「神代の水も華氏の寒暖計二百十二度の熱に逢ふて沸騰し、明治年間の水もまたこれに同じ。西洋の蒸気も東洋の蒸気も、其膨脹の力は異ならず」

現代語訳

「神代の水も、華氏212度の熱に達すれば沸騰し、明治の水も同じく沸騰する。西洋の蒸気も東洋の蒸気も、その膨張する力に違いはない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、自然の法則は時代や文化によって変わるものではなく、真理は普遍であるという福沢諭吉の合理主義的立場を象徴するものである。「神代の水」とは神話の時代、「明治年間の水」とは近代の水を意味し、いかなる時代でも物理法則は等しく働くことを示している。

福沢は、当時の日本社会に根強く残っていた迷信や非科学的な価値観に対して鋭い批判を加え、経験と理性に基づく知識こそが社会を進歩させると考えた。西洋と東洋で蒸気の力が変わらないという一節は、技術や科学においては人種や国境の差は存在せず、共通の法則に従うべきであるという文明観の現れである。

この言葉は、現代においても国際協力や科学技術の共有、グローバルスタンダードの重要性を考える上で有効である。文化や伝統を超えて真理に基づく理解を求める姿勢は、福沢が唱えた文明開化の本質でもあり、普遍性と合理性を重んじる近代知識人としての哲学が端的に表れている。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!