「水があまりに澄みすぎていると魚が住めないように、人の知恵があまりに明晰すぎると友ができにくい。友人を受け入れるには、度量が広く、少しばかり曖昧さを持つことが必要である」

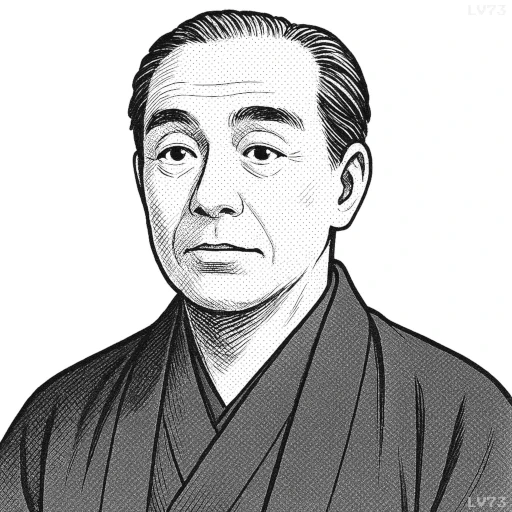

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「水清ければ魚なし、人智明なれば友なし。朋友を容るるの度量は広くして聊か漠然たるを要す」

現代語訳

「水があまりに澄みすぎていると魚が住めないように、人の知恵があまりに明晰すぎると友ができにくい。友人を受け入れるには、度量が広く、少しばかり曖昧さを持つことが必要である」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人間関係においては厳格すぎず、多少のあいまいさや寛容さをもって他者を受け入れることが大切であるという、福沢諭吉の対人観を示している。冒頭の「水清ければ魚なし」は古来の諺で、清廉潔白すぎる環境には生命が息づきにくいという比喩であり、ここでは人間の知性や品行があまりに完全無欠であると、かえって他人との関係が築きにくくなることを意味している。

「人智明なれば友なし」という表現には、あまりに頭の切れる人物は他人の過ちや矛盾を容赦なく見抜いてしまい、友人関係に角が立ちやすいという現実的な観察が込められている。そこで福沢は、「聊か漠然たる」つまり、少し曖昧で、厳密でないくらいの態度が、友情や人間関係を育むうえでは必要であると説いている。

この名言は、現代の人間関係にも深く通じる。完璧を求めすぎると孤立しやすく、他人を受け入れるには、不完全さや差異をも包み込む寛容さと柔らかさが不可欠である。福沢のこの言葉は、知性と人間味とのバランスを取ることの大切さを教えてくれる、深い含蓄を持つ教えである。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!