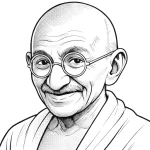

「学問とは、物事を成し遂げるための技術である。実際の場に接して経験を積まなければ、決して真の勇気や力は生まれない」

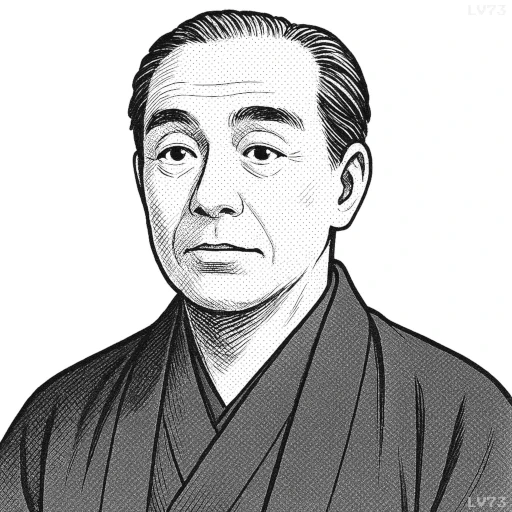

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「学問は事をなすの術なり。実地に接して事に慣るるに非ざれば決して勇力を生ず可らず」

現代語訳

「学問とは、物事を成し遂げるための技術である。実際の場に接して経験を積まなければ、決して真の勇気や力は生まれない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、学問は単なる知識の蓄積ではなく、実際に物事を成し遂げるための手段であるという福沢諭吉の実践主義を明快に表している。学問は行動と結びついて初めて力を発揮し、現場での経験を通じてこそ真の力(勇力)が得られるというのが彼の信念であった。

福沢は、「実地に接して事に慣るる」、つまり現場に身を置き、試行錯誤を重ねることの重要性を繰り返し説いた。教室の中や机上の理論だけでは、決断力や行動力、社会を動かす力は養えないという現実的な視点に立っている。また「勇力」とは、知識を行動に移すための胆力や実行力を指し、これは単なる暗記や思索では培われない。

現代においても、インターンシップや実習、フィールドワークの重要性が説かれるように、知識を行動に移す力=実践知の育成が求められている。福沢のこの言葉は、単なる教養ではなく、世の中で役立つ知をどう活かすかを考える上での基本的な指針であり、実社会と学問の橋渡しをする視点として今なお有効である。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!